▶2025/8/27更新(随時追加)

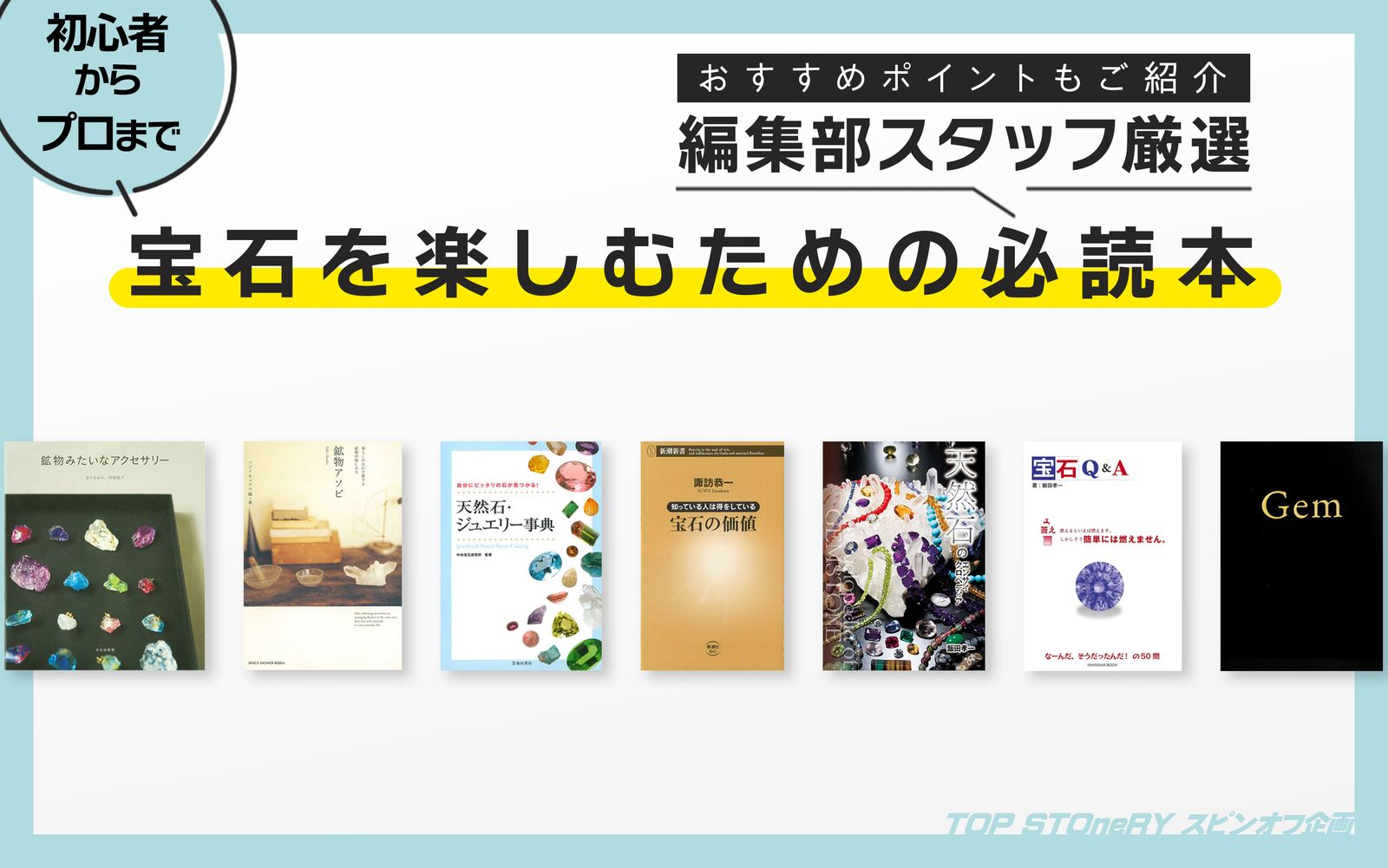

はじめて宝石に触れる方、もう少し詳しくなりたい方、知らないことをもっと学びたい方、さらには…宝石を楽しみながら本当の価値を知りたい方まで!多方面の情報にアプローチするTOP STONEオススメ書籍特集です

TOP STOneRY -Spin off-

~TOP STONEスタッフ・編集部推薦書籍特集 TOP STOneRY番外編~

『 月刊 たくさんのふしぎ 光る石 北海道石 』

『 知っている人は得をしている 宝石の価値 』

『 Gem 』

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」 2022 公式図録

『 ジュエリーの神髄 アルビオンアート 至高の名品コレクション 』

『 天然石のエンサイクロペディア 』

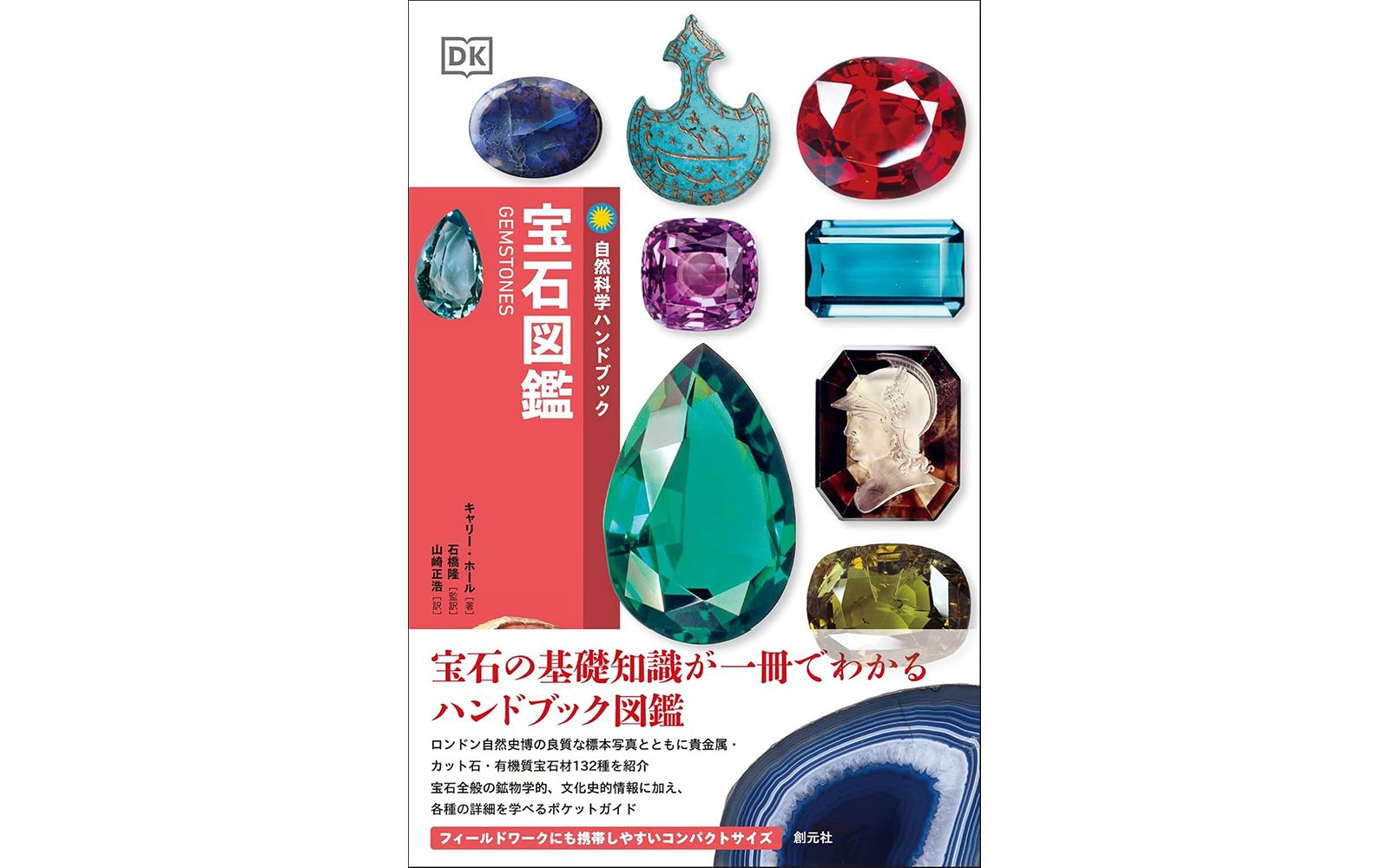

『 宝石図鑑 』

『 宝石Q&A 』

『 自分にピッタリの石が見つかる! 天然石・ジュエリー事典 』

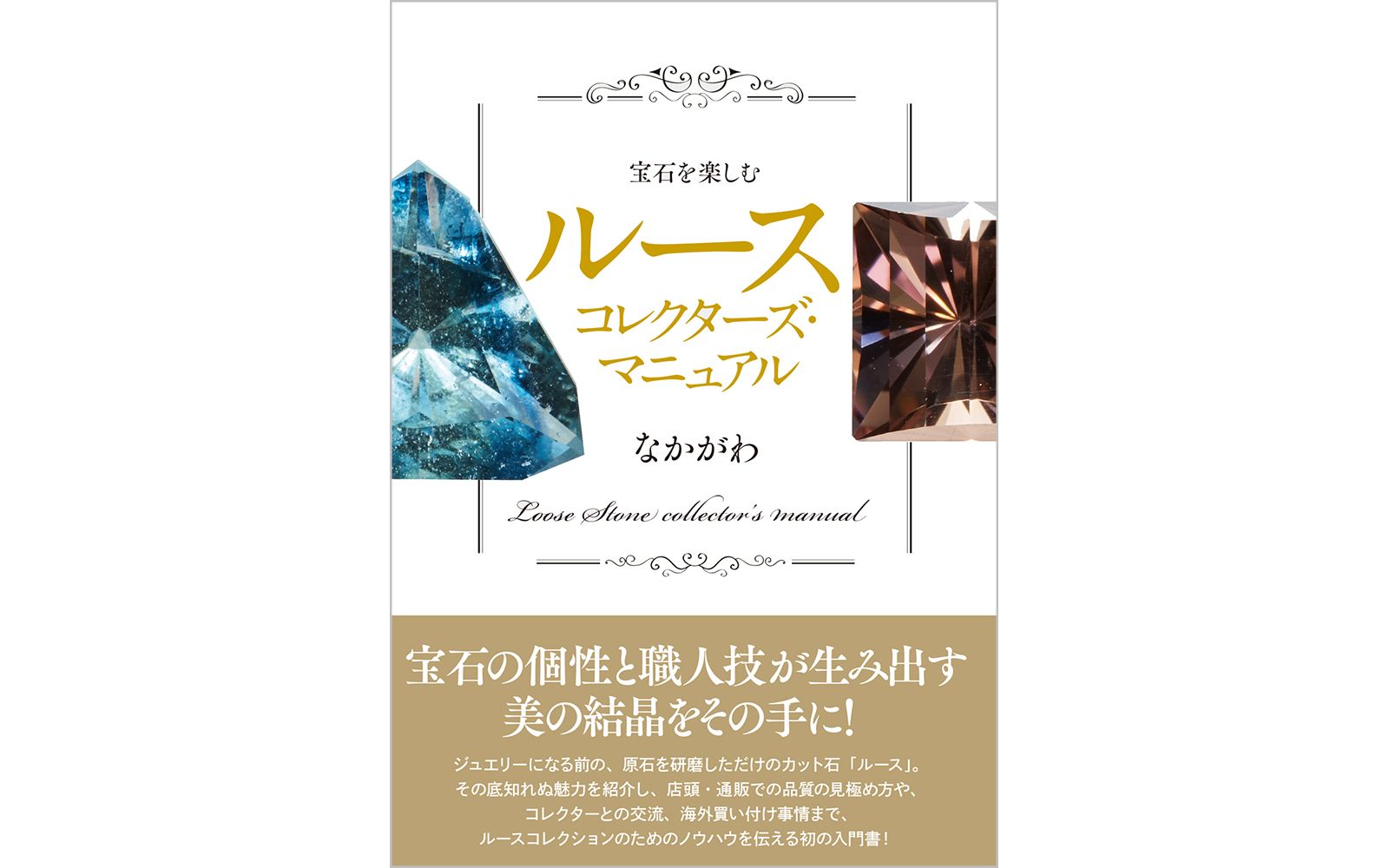

『 宝石を楽しむ ルースコレクターズ・マニュアル 』

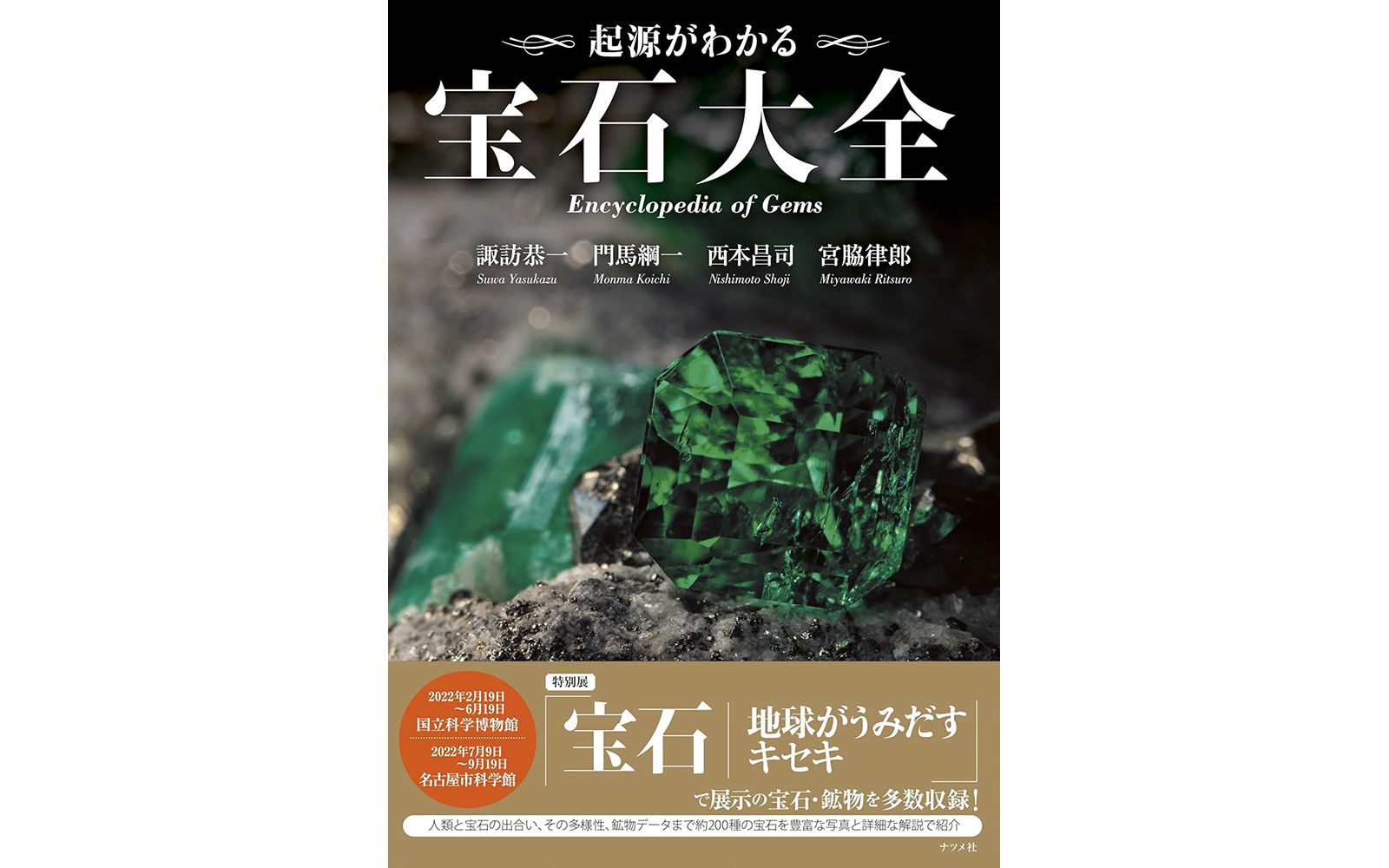

『 起源がわかる 宝石大全 』

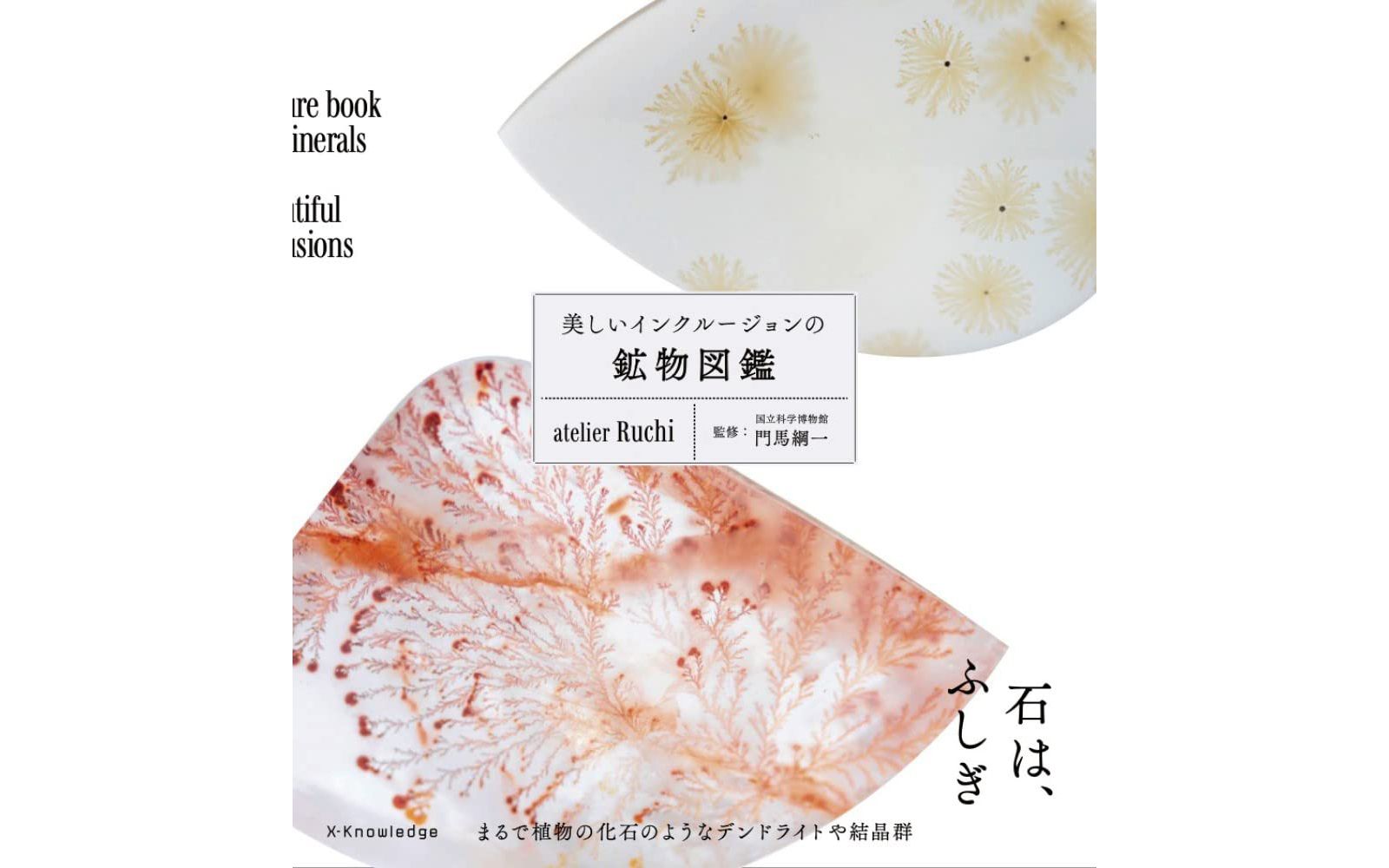

『 美しいインクルージョンの鉱物図鑑 』

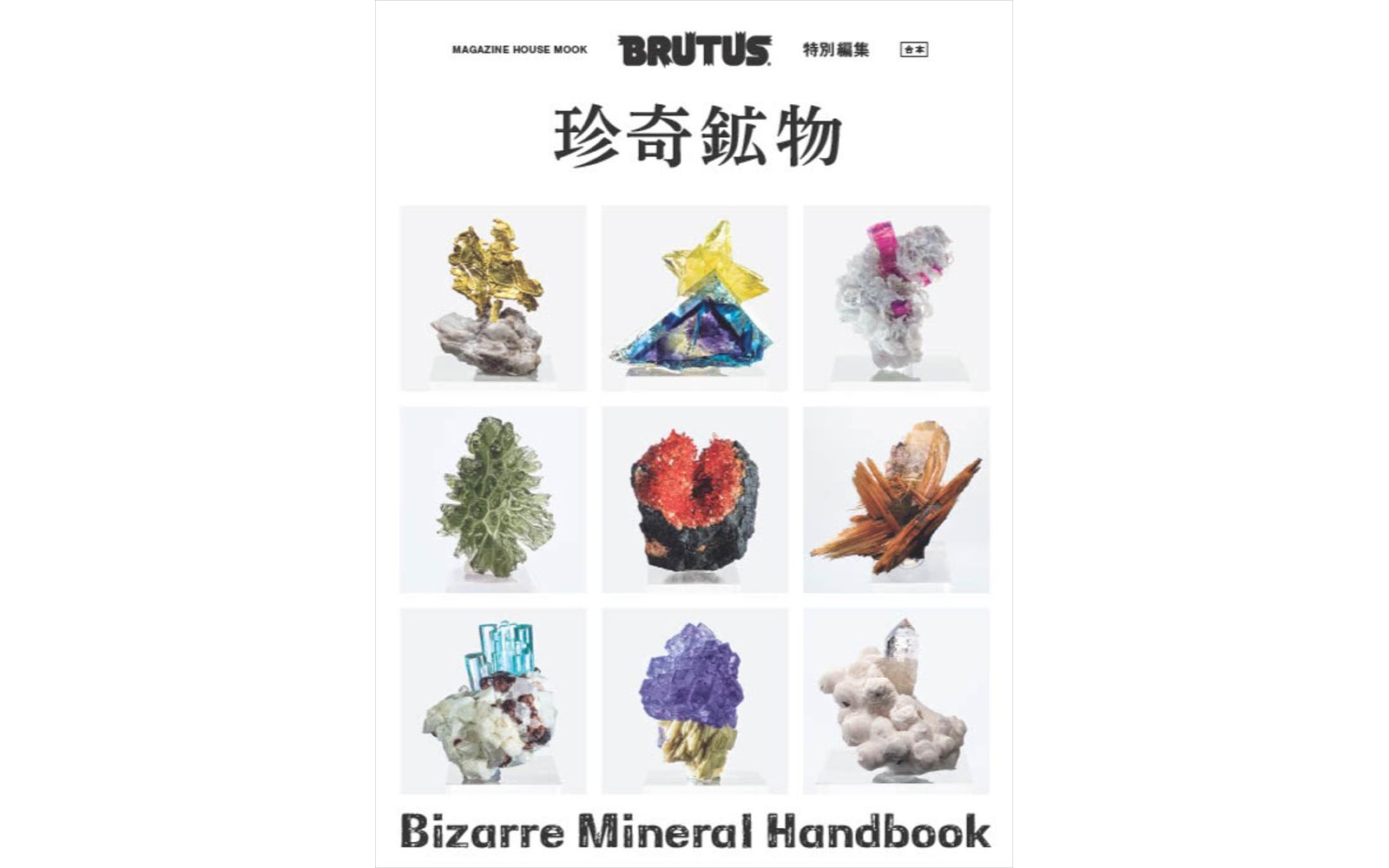

『 BRUTUS特別編集 合本 珍奇鉱物 』

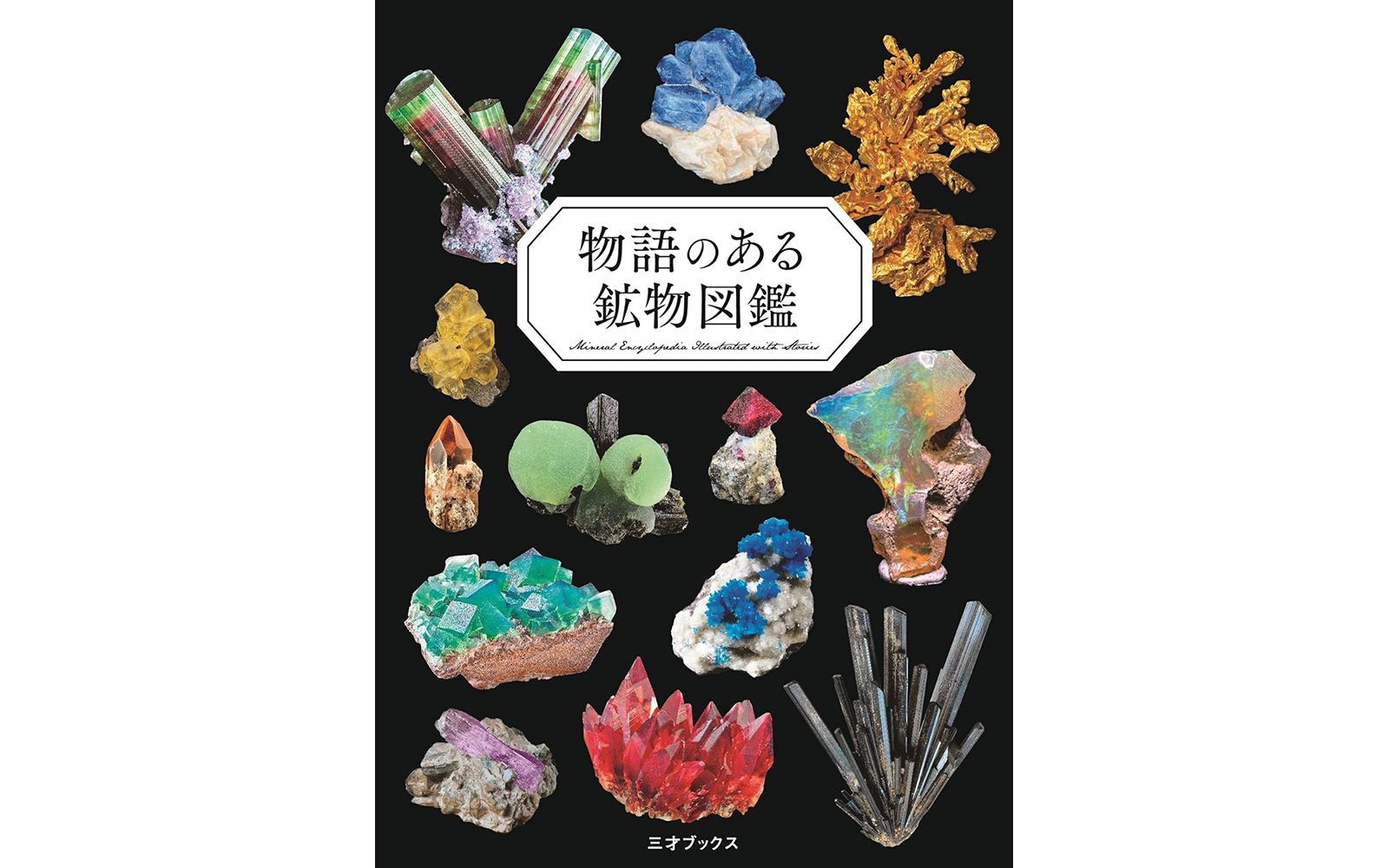

『 物語のある鉱物図鑑 』

『 自然科学ハンドブック 宝石図鑑 』

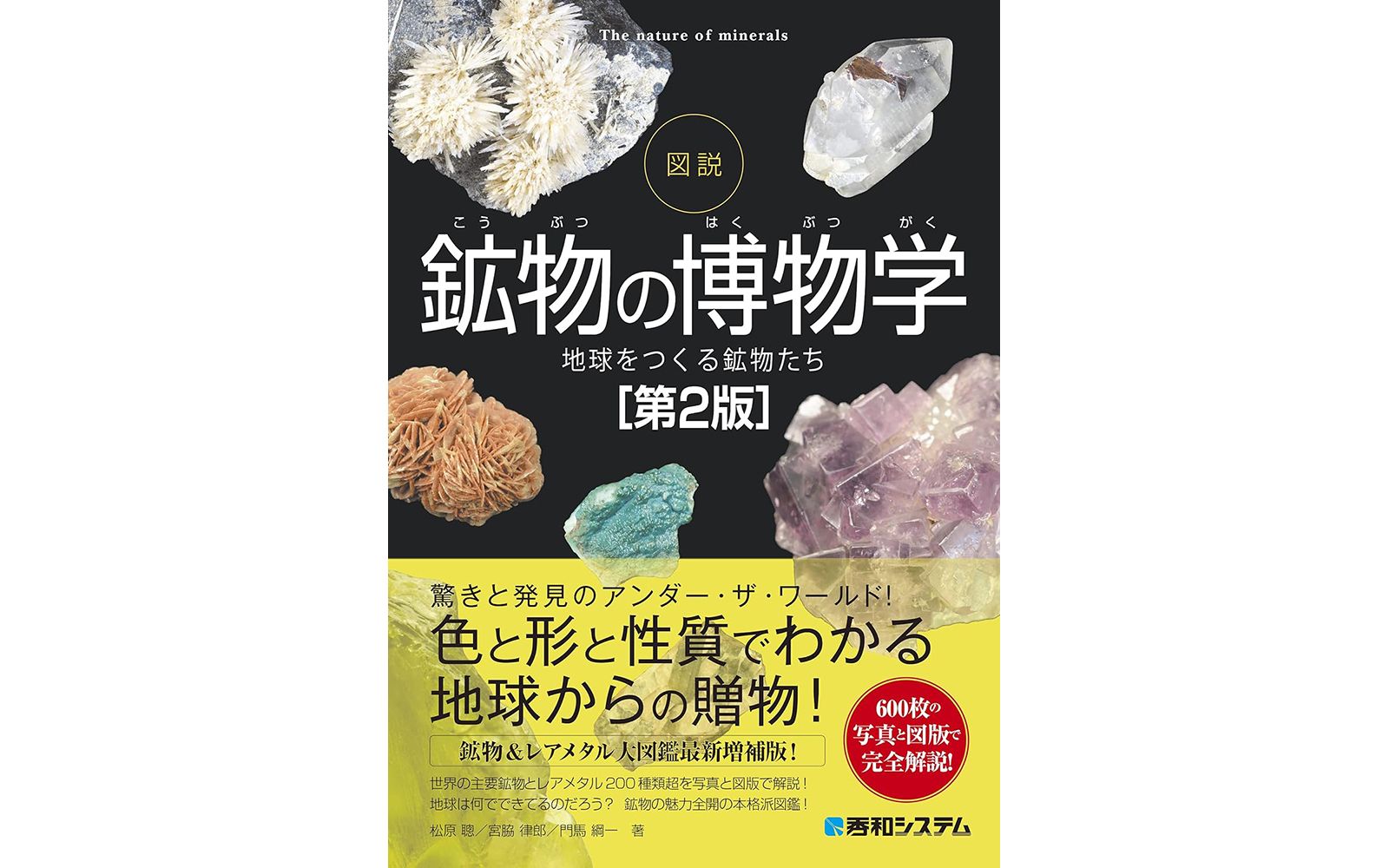

『 図説 鉱物の博物学[第2版] 』

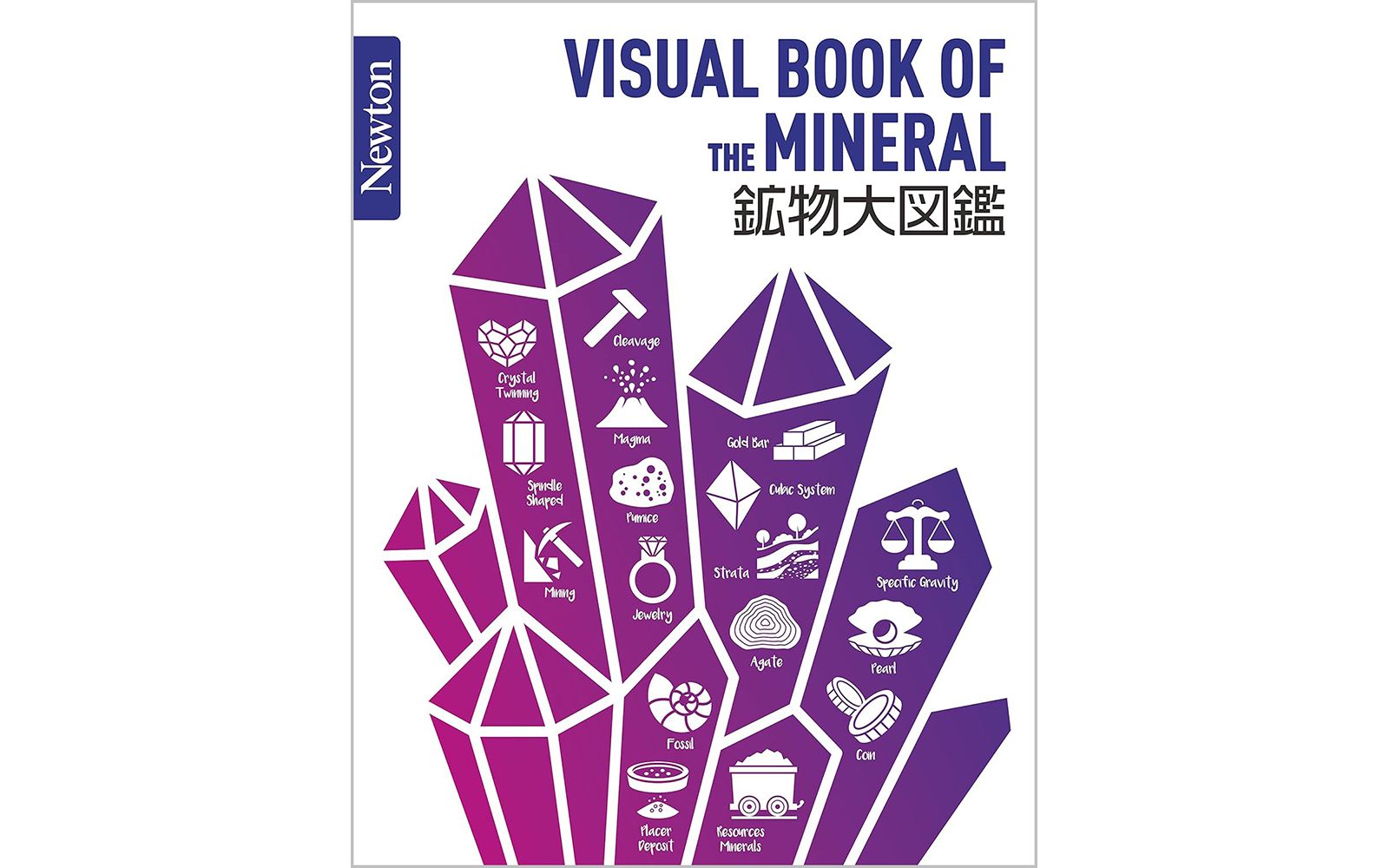

『 Newton大図鑑シリーズ 鉱物大図鑑 』

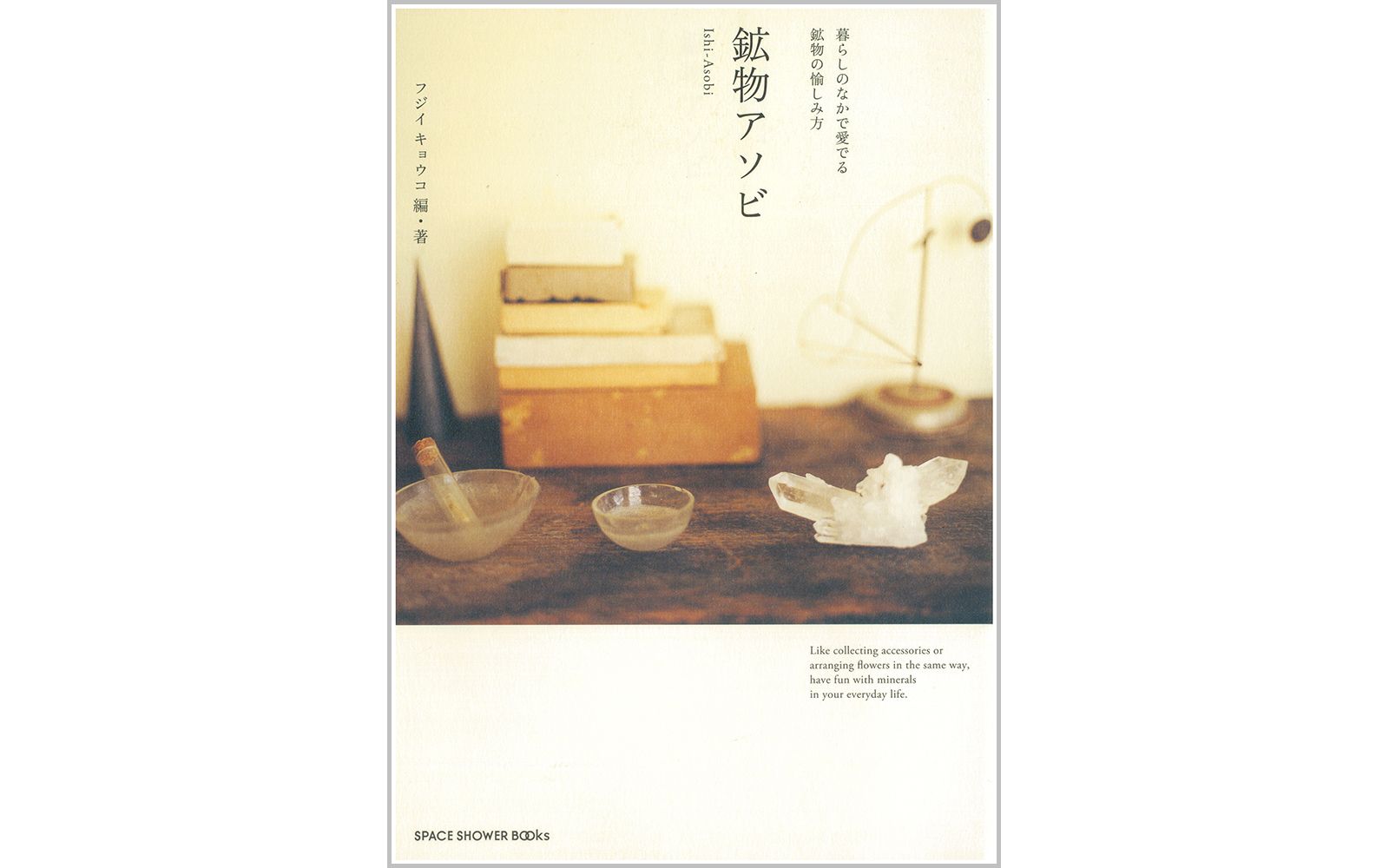

『 鉱物アソビ 』

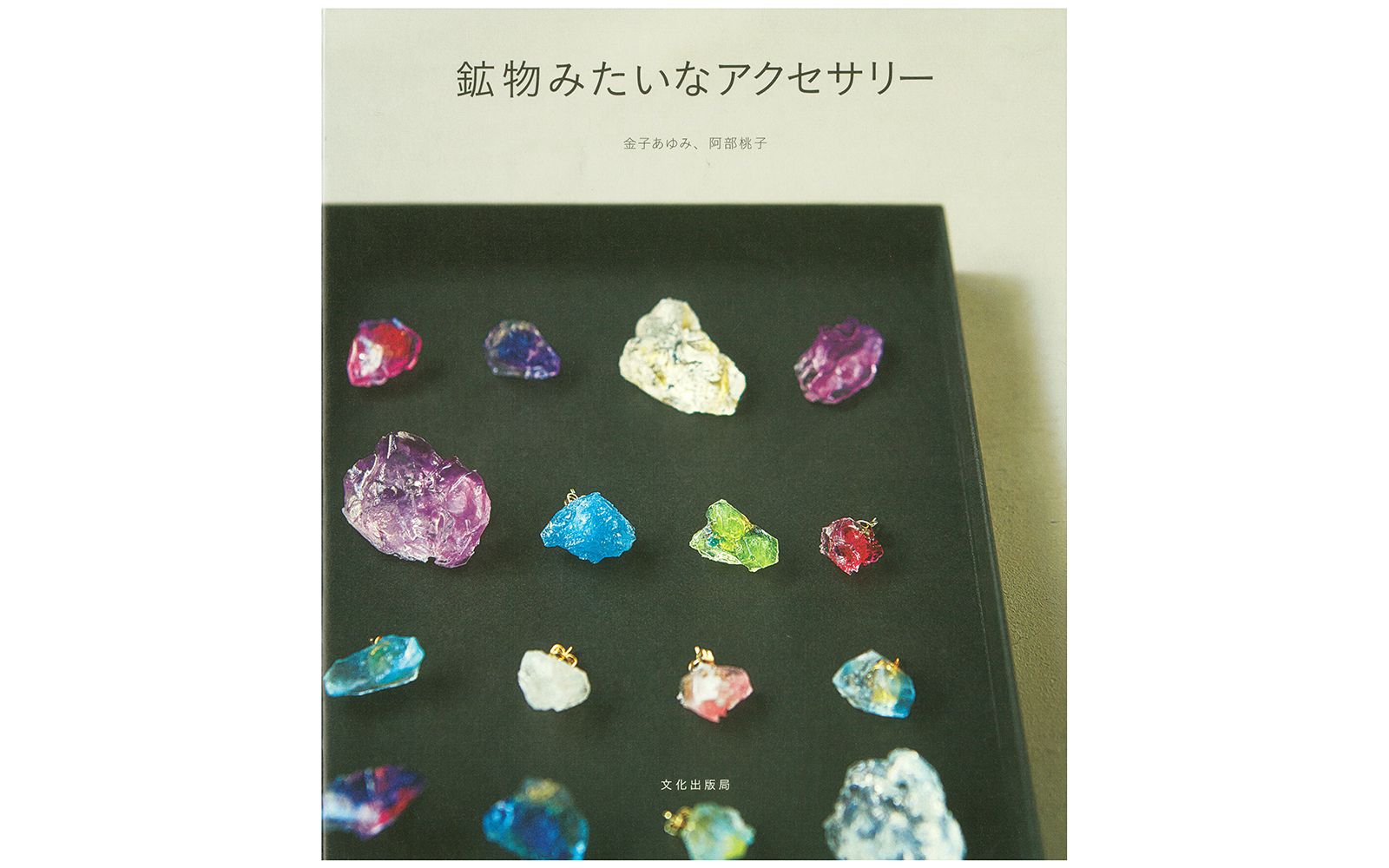

『 鉱物みたいなアクセサリー 』

※TOPSTONEでの書籍の販売はありません。各種媒体・書店にてお買い求めください。

世界の宝石&標本コレクターの紹介 -No.1

世界には美術館か、博物館かと見紛うレベルのコレクションを持つ人もいます。今回はドイツ南西部にあるミュールハイム(Mülheim an der Ruhr)にプライベートギャラリーを構えるファビアン・ヴィルドファング氏を紹介しましょう。

ヴィルドファング氏は、世界的なトップコレクターとして宝石界で知られた存在です。彼の本業は、会社経営。世界規模で展開するグローバル企業を経営しています。ヴィルドファング氏は、「ファインミネラル」と呼ばれるジャンルの宝石コレクションの第一人者。ファインミネラルとは、鉱物標本の中でも審美的に優れているとされるピースを指します。アートの1ジャンルとしても、人気です。

彼のコレクションには、1,000以上ものファインミネラルが収蔵されています。美しさの点で選りすぐられた石たちは、どれも最高級品質。形状から色、個性、独自性まで洗練され、見る者を飽きさせません。ウォーターメロンと呼ばれるバイカラーのトルマリンや放射状に結晶したインディゴライトトルマリン、ワイヤー状の自然銀の先にある薔薇の花のようなロードクロサイト。信じられないほどの透明度を誇るビビアナイト、自然が生み出したとは思えないほど高い芸術性を持った自然銀とクォーツ結晶など、魅力を語り始めると…時間がいくらあっても足りないほど!

ルースとはまた異なった、鉱物標本が持つ美意識を存分に教えてくれる世界最高峰のコレクションであり、コレクターです。興味を持っていただけたら、彼のコレクションを収録したアートブック『The Wildfang Collection : Where Minerals Meet Art / FABIAN WILDFANG』がおすすめです。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.2

宝石とはまた違った魅力を放つ、「模様石」の世界を知っていますか。アゲート(瑪瑙)やゼブラロックと呼ばれる堆積岩に代表される、文字通り特徴的な模様を持つ石です。石の数だけあるともいわれる模様の種類は、実に多様。縞模様や目玉模様は当たり前、幾何学模様や宇宙人のような印象を与える石まで!

国内では、装丁家・山田英春氏が模様石コレクターとして知られています。山田氏のコレクションには、自然が作り出したとは思えない造形美の模様石が、これでもかというばかりに並びます。中には、ロイヤル・インペリアル・ジャスパーやサンダーエッグ、モス・アゲートなど、宝石や結晶コレクターが気になりそうな石も多数。山田氏が所蔵する芸術的な石の数々は、『不思議で美しい石の図鑑』(創元社)でチェックできます。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.3

ビル・ラーソン(ウィリアム・ラーソン|William Larson)は、コレクションがかのスミソニアン国立自然史博物館に常設展示されるほどのコレクターです。ルースになる前、ミネラル標本の蒐集で世界的に知られ、専門家や博士も思わずうなる、極上の品を所有しています。

ラーソンさんが鉱物に興味を持ったのは、6歳のころ。家の近くで見つけたメノウを割って見つけた、キラキラと輝くクリスタルに魅せられたのがきっかけだそうです。以来、たぎる情熱をミネラルに注ぎ続け、ついには鉱山を所有するまでに!ヘルデライトで知られるブルー・チワワ鉱山、アクアマリンのマック鉱山、トパーズのリトルスリー鉱山と、いずれも大成功します。

チェーンのように結晶が連なったフローライトや、「カタツムリ」との愛称がついたロードクロサイト。鮮やかな色彩のレインボー・ガーネット、白いカルサイト母岩とのコントラストが際立つピジョン・ブラッド・ルビーなど、どれもため息しか出ない美しさです。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.4

「クランツ商会」の名をご存じでしょうか。日本の鉱物研究にも多大な影響を与えた、ドイツの超老舗ディーラーです。始まりは1833年。世界で初めて、鉱物結晶の木製模型を製作しました。

木製の結晶形態模型は、鉱物の模式形態を正確に立体化しています。鉱物の対称性の学びに欠かせない題材で、明治初期に日本にもたくさん輸入されました。東北大学にも、クランツ商会の木製結晶模型が保存されています。また、ガラス製の模型も製造。透明で内部が見える特性を生かし、内側には鉱物結晶の軸がカラフルな糸で張られています。鉱物を本格的に学ぶ人には、必須といえる教材でしょう。

クランツ商会には、創業当時につくられた貴重な模型928個が、いまも大切に保管されています。年1回のオープンデーには、一般公開されるとか。ドイツのボンにいますぐ飛びたくなる、そんなコレクションの紹介でした。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.5

ジュエリーコレクションなら、「アルビオンアート・コレクション」を見逃すわけにはいきません。アルビオンアート・コレクションは、紀元前3000年から現代まで、とりわけヨーロッパの往古貴族が愛したジュエリーを集めた、一大コレクションです。

国内外の美術館や博物館にも貸し出されるという希少なジュエリーを集めたのは、日本人の有川一三氏。宝石や美術品の輸入販売を手掛けるアルビオンアート株式会社の創業者です。

アルビオンアート・コレクションには、「ロシアの女帝エカテリーナが贈った、エメラルドとダイヤモンドのネックレス」「ルネサンス時代に、水晶彫刻の巨匠によってつくられた従事か」など、この世のものとは思えない美しさを持つジュエリー・工芸品がぎっしり。専門家すら「腰を抜かすほど感動した」と称える価値を持っています。

時折、欧米の展覧会に貸し出されるそうです。もしかしたら、旅行先で日本の蒐集家があつめた逸品に出会えるかもしれませんね。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.6

世界に名だたる宝石コレクションを持つ博物館といえば、スミソニアン国立自然史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History)です。収蔵する鉱物標本は、37万5,000種以上!科学的研究支援のために研究者たちに開放されていますが、一生かかっても堪能しきれないかもしれません。

「蒸気船」という愛称を持つバイカラー・トルマリンの標本や、50センチ以上はあろうかというトパーズの結晶など、コレクターならずとも一度は見ておきたい鉱物標本を見ることができます。

「スミソニアンは遠くて」という人には、国内コレクションをご紹介。日本の大学博物館として最大規模といわれる、京都大学総合博物館はいかがでしょうか。鉱物標本2万点以上をはじめ、化石や植物標本など260万点以上の学術資料が展示されています。

北海道大学総合博物館も、鉱物・岩石標本専門のエリアをもっています。整然と並べられた標本の数々は、静謐な美しさを放ち、いつまでも見ていたくなるほど。マンガン鉱物や鉱石、北海道産の鉱物標本が豊富です。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.7

大きな宝石をふんだんにあしらった、まばゆいばかりのジュエリーが似合うのは?セレブや芸能人ももちろんですが、やはりロイヤル(王室)を置いては語れないでしょう。実際、各国のロイヤルは、多くの有名なジュエリーコレクションを保有しています。

イギリス王室の「インペリアル・ステート・クラウン」は1937年、ジョージ6世の戴冠式のために制作されました。ダイヤモンドが2,868個、サファイアが17個、エメラルド11個、パール269個があしらわれています。

モナコ公妃グレース・ケリーが、レーニエ大公から贈られた指輪には、10.74カラットものダイヤモンドがついています。ちなみに、それ以前にルビーとダイヤモンドがあしらわれたリングも贈ったとか。グレース・ケリーは婚約指輪を2つ持っていたのですね。

皇帝ナポレオンは、2番目の妻マリー=ルイーズにダイヤモンドのネックレスを贈りました。ダイヤモンドが234個使われたこのネックレスは、当時の皇后の年間予算相当の額だったとか。

いまも受け継がれるロイヤルジュエリーたちにも、ぜひ注目してみてください。

世界の宝石&標本コレクターの紹介-No.8

三菱鉱業株式会社の顧問であり、鉱物学にも造詣が深かった「若林彌一郎」の名前をご存じでしょうか。東京帝国大学工科大学採鉱冶金学科を卒業し、後に工学博士になった人物です。

若林は鉱物集めにも熱心で、個人でありながら生涯に2,000点以上の鉱物を蒐集しました。アマチュアのコレクターとしては、世界的に見ても稀有な標本数だといわれます。

彼が集めた標本は、大半が国内鉱山産のもの。現在は閉山した鉱山で採れたものも多く、貴重な日本産鉱物標本群です。

若林の鉱物コレクションは、現在は彼の母校でもある東京大学に保存されています。種類と質の両面から高く評価されており、和田標本(三菱マテリアル)・高標本(九州大学)と並び「日本の三大鉱物標本」ともいわれるとか。

ちなみに、若林は「若林鉱((As,Sb)11S18・単斜晶系・硬度1.5)」の発見者でもあります。彼のコレクションをまとめた冊子「若林標本」は、英語にも翻訳されました。運がよければ古本屋で出会えるかもしれませんね。