山頂に煌めく赤い宝石、アンデシンについて解説

アンデシンという名前は、昔から鉱物に詳しい人にとっては、長石族のー属性として聞き馴染みがあるのではないでしょうか。貴石としての歴史は浅く、具体的な宝石としての美しさ、鉱物としての特徴についてピンと来ない人も多いかもしれません。

名前はよく聞く、しかし市場ではあまり見かけない宝石、アンデシン。その魅力について解説します。

▶ TOP STONE で販売中のアンデシン

1.宝石・ルースとしてのアンデシン

アンデシンは長石族の鉱物で、長石族の中では珍しい、赤い発色が美しい貴石です。

■最高品質のアンデシンとは?

・近年発見された希少石

・最も人気が高いのはレッドアンデシン

・色が均一で鮮やかなものが良い

アンデシンは複数の色がありますが、貴石として評価が高いのはレッド、イエローの透明度の高いアンデシンです。

とりわけ人気が高いのは、夕陽のような鮮やかさで目に眩しいレッドアンデシン。

最高品質のアンデシンは、夕暮れ時の刹那をそのまま宝石にしてしまったような輝きを放ちます。

レッドアンデシンの中でもチベットで採掘されたレッドアンデシンは、より鮮やかな発色と華やかな輝きが期待でき、ラザシン、またチベットナイトとも呼ばれ特別視されています。

ガラス光沢がありながら、長石族特有のふわりとした優しい輝きも併せ持つのも魅力です。

アンデシンの自色(純粋な鉱物そのものの色)は無色~イエローですが、銅を含有することによってレッド、またはグリーンに発色します。この銅によって石に赤の濃淡やグリーン、イエローの色帯が生じます。この色帯がなく、全体が均一なアンデシンも最高品質の要点でしょう。

どの石にも言えることですが、インクルージョン(包有物)が少なくカラットの大きいものに価値があります。アンデシンはインクルージョンを含みやすい宝石ですが、赤色の発色がよく、濃い石に関しては然程気になりません。

多少のインクルージョンより、色の輝きやテリ、また色が均一であることの方が貴石として評価されます。

長石族は世界各地で産出され、アンデシンも例外ではありません。しかし貴石品質のものが発見されたのは近年で、その産出も少ないです。その中でも稀有な赤色のレッドアンデシンは人の目を惹きつけて止みません。

■アンデシンの特徴

・赤、黄色の他、多様な色を持つ透明〜半透明石

・色ムラが生じやすい

・色の違いが明瞭なもの=バイカラーアンデシン

・多色性が強い

・シラー効果を持つ石もある

アンデシンといえばレッド、イエローのイメージですが、他にグレーやグリーンなどを呈する透明〜半透明の石です。一見不透明に見えるアンデシンも光を透過するので、光下で光を帯びるとまた魅力的に映えますね。

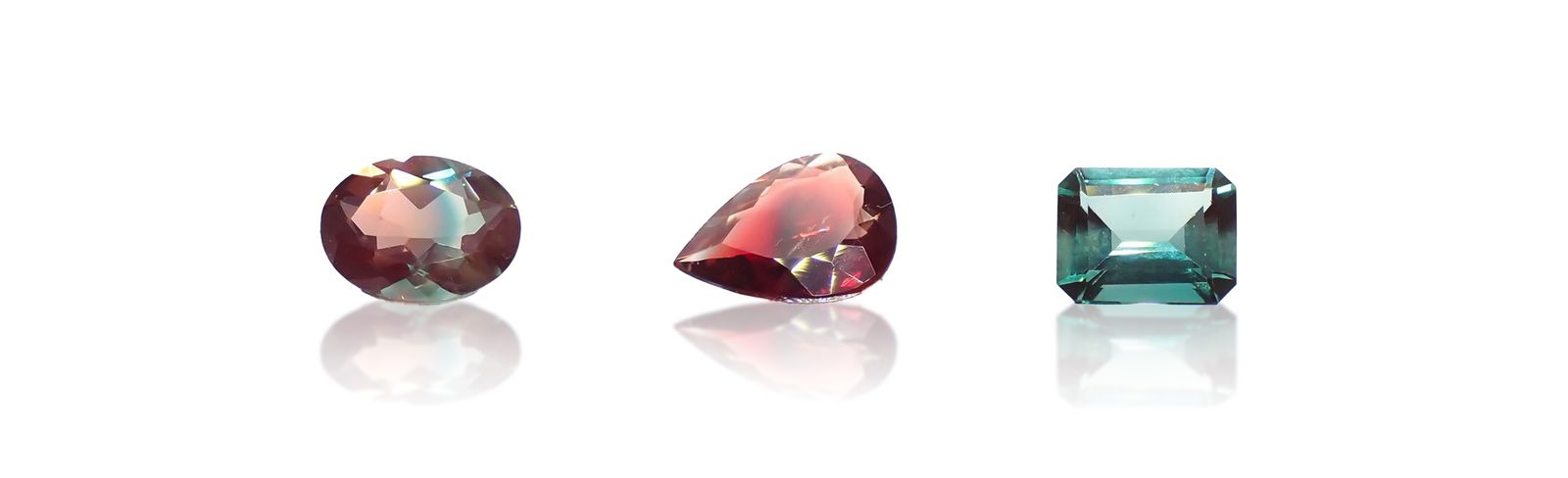

前述の通り、アンデシンは着色成分として銅を含むとレッド、グリーンに発色し、色ムラや色帯が生じやすいという特徴があります。貴石としては評価が下がりがちですが、華やかなレッドの中にダークなグリーンが差し込み、また逆に重いグリーンの中で燃えるように入るレッドは、天然の作り出すミスティックな魅力で、魅惑されてしまいます。

色の違いがはっきりとしているものはバイカラーアンデシンとも呼ばれます。レッドアンデシンは彩度が高く明るいレッドが好まれますが、水平線に沈むときの太陽のような濃赤褐色のレッドアンデシンもシックでまた魅力的です。

イエローアンデシンも、レッドアンデシンと同様に鮮やかな発色ながら柔和な光の反射が魅力です。

一口にイエローと言ってもライトイエローからオレンジ味のあるイエローまで幅があり、レッド、グリーンの色帯を持つ石も珍しくありません。天頂の輝きから黄昏、沈んだばかりのまだ明るい夜空まで、アンデシンは贅沢な色を輝かせます。

多色性も強く、レッドアンデシンは角度によってレッドの中にグリーンを、またグリーンの中にレッドを見ることが出来ます。片方の色が強ければ強いほど反対の色も強く見えるのですが、採掘された初期には多く見られたこの性質を持つ石は近年少なくなっているようです。

また、ムーンストーンに見られるシラー効果を持つアンデシンもあります。

ムーンストーンやラブラドライトに比べると判りにくい面はあるのですが、色が淡く透明度が高いところでは比較的判り易いでしょう。

一般的には色の濃くはっきりとしたアンデシンが好まれますが、色の淡いアンデシンもそういった魅力があります。覗き見えるような、秘めた魅力は知らずの内に人の目を惹きつけます。

■アンデシンの特性とその魅力

・色が変わる『カラーチェンジアンデシン』

・シラー効果をもつ『ゴールドシーンアンデシン』

多色性やバイカラーアンデシンを始め、アンデシンには様々な特性や魅力があります。

前述の多色性が石全体に見られ、また角度、ライトの違いによって完全に色が変わるアンデシンをカラーチェンジアンデシンと呼びます。

グリーンからレッドに変化しますが、元の石の発色が良ければ良い程その色変化も明瞭です。夕焼けに指す夜の気配、また夜明け前の刹那、そんな一瞬の時間を閉じ込めた美しさを見せてくれます。

カラーチェンジの最も有名な石といえばアレキサンドライトですが、アンデシンのカラーチェンジもアレキサンドライトに勝るとも劣りません。同じように蛍光灯下と白熱光下で色を変化させます。

強い多色性を有するアンデシンはライトの違いだけではなく角度によっても色を変えるのが稀有な特徴といえるでしょう。

また、シラー効果がはっきりとしたゴールドシーンアンデシンも魅力的です。濃赤褐色からほとんど黒に近いアンデシンに、ゴールドのシラーが煌めいて浮かぶ美しい石です。

同じ長石でシラー効果を持つムーンストーンが、白い石に青いシラー効果が出るのに対して、ブラックにゴールドのシラー効果が浮かぶゴールドシーンアンデシン。天の配色の巧みさは目を見張るものがあります。

■アンデシンとラブラドライト

詳細は鉱物・原石としてのアンデシンの組成で詳しく解説しますが、長石族の中でNaの多い曹長石としての組成が50〜70%を占めている時、アンデシンという宝石名になります。

ところがアンデシンを鑑別に出すと、鉱物名:フェルドスパー 宝石名:アンデシン/ラブラドライトといった書き方をされることもあると思われます。

これは組成によって名前を変えるフェルドスパー一族の中で、アンデシンとラブラドライトは非常に近く、30〜50%を曹長石が占めるとラブラドライトに分類されます。そのため、どちらともいえる状態が生じ、宝石名が併記されることになります。

■アンデシンの拡散処理について

・色の改善を目的とした通常の処理

・アンデシンの色の起源について偽装された経緯がある

・イエローアンデシンが拡散処理されてレッドアンデシンとして流通する

・拡散処理の有無の判断は難しい

アンデシンの偽物として、拡散処理が行われているアンデシンが紹介されていることがあります。先に言いますと、拡散処理されただけのアンデシンは模造石や合成石といった偽物ではなく、きちんと天然アンデシンなのでご安心下さい。

拡散処理は色の改善を目的として行われる処理です。その処理自体は然程珍しいものではなく、問題のあるものではありません。ナチュラルな色も拡散処理した色も、それぞれに魅力があります。

アンデシンの拡散処理が問題になったのは、色の起源も天然だといわれていたレッドアンデシンが、実際は拡散処理を施されていた為です。

この疑惑は研究者たちの注目を集め白日の下に晒されました。レッドアンデシンの主な産地はチベット、コンゴ共和国で、モンゴルからはイエローアンデシンが産出されており、このモンゴル産アンデシンがレッドアンデシンになるべく拡散処理される種になっています。

また拡散処理されたものと天然のものと化学的特性値があまり変化せず、特徴的なインクルージョンがあれば鑑別は容易ですが、そうでない場合見極めるには専門的な機材が必要になっています。

よく拡散処理が行われる石にコランダム(サファイア)がありますが、コランダムがその石の持つ潜在的な色を引き出すのと違い、アンデシンの拡散処理はその石が持っていない銅を拡散させる着色に近い処理とも言えます。

この疑惑が生じた2008年当時、銅のような大きな元素を結晶中に拡散するのは難しいといわれ存在していない技術でした。

ちなみに、アンデシンが市場にお目見えした2002年、中国の大学で長石の処理を研究していた研究室から研究データと機材が盗難されたという記事があったそうです。それがどう関係しているのかは…。

拡散処理は一度施した後に退色するようなものではなく、宝石の持つ永久性を損なう処理ではありません。また看破が難しいことから、拡散処理の有無を依頼しない限り鑑別書には「通常、拡散処理が行われています」といった文言がつきます。

■アンデシンの名前の由来と歴史

・アンデス山脈が由来

・2002年頃宝石質のアンデシンが市場に登場した

・08年北京五輪で公式ジェムになり一躍有名に

・古くから聖なる石として重宝されていた

アンデシンはアンデス山脈に由来のある名前です。しかし、アンデス山脈を頂く南アメリカから宝石質のアンデシンが採掘されたことはありません。

アンデス山脈を築く岩石の一つ安山岩(andesite)と同じ成分を含むことから、アンデス山脈に関わりのない宝石質の中性長石(アンデシン)もアンデス山脈の石に因んでアンデシンと命名されました。

はじめてアンデシンが市場に出たのは2002年、コンゴ共和国産と言われるものです。その後チベットサンストーンという名前で2005年、チベット産のレッドアンデシンが市場に出るようになりました。

このチベットサンストーンは、アベンチュレッセンスを持ってキラキラと煌めくあのサンストーンではありません。「チベットで産出されたサンストーンのような赤いフェルドスパー」という感じでネーミングされたのではないかと思われます。

そして2007年のツーソンミネラルショーにラザシンと呼ばれるレッドアンデシンがお目見えしました。それまで東洋の美しい宝石といえば翡翠でしたが、2008年北京オリンピックの公式ジェムとしてアンデシンが発表されたことから、ジェモロジストは勿論、人々の注目を集め、新たな東洋の美しい宝石としての地位を確立することになりました。

しかしもっと以前、1970年頃にはチベットでレッドアンデシンが採掘されていたという話もあります。元々チベットの僧侶たちにとって、赤いアンデシンは聖なる石として祭祀に使われる重要なものでした。

ジェムクオリティのアンデシンが一般的に認知されるようになったのは2000年初頭ですが、それ以前、もっと古くからアンデシンは貴重な聖石として人とともにあったことは想像に難くありません。

■アンデシンの産地ごとの違い

・レッドアンデシンの最も良質な産地はチベット

・他主要産地はコンゴ共和国、南アフリカ、オーストラリアなど

・イエローアンデシンの良質な産地はモンゴル

アンデシンそのものは世界各地で産出されます。

貴石品質のアンデシンが最も産出されるのはチベットで、その他コンゴ共和国、モンゴル、南アフリカ、オーストラリアなどが産出地として有名です。特にチベットからはレッドアンデシンが産出しており、前述した通り聖なる石として扱われていました。

その採掘場も神聖な山であり、空気を汚す重機などの使用はできません。およそ海抜4000〜6000m、富士山2つ分の標高ですので空気も薄く、そこで手作業で掘る労力は想像に余りあります。

冬は雪に閉ざされてしまう為、夏だけの採掘になります。2008年頃は年間800kg程が採掘され、そのうち宝石質のものは5%程でした。

イエローアンデシンの産地としては、モンゴルが挙げられます。モンゴルの採掘場は標高こそ高くないものの、100平方kmに渡って広がる採掘場に分散して産出されるそうです。モンゴル産イエローアンデシンはクラリティの高い良質なものが期待できます。

レッドアンデシンの採掘の歴史には、厳しいものもあります。チベットやコンゴ共和国は争乱や内戦などが続き、安定しているとは言い難い地域です。2018年にノーベル平和賞を受賞されたデニ・ムクウェゲ医師もコンゴ共和国で活動されている医師です。

また2008年の四川大地震ではチベットの坑道の一部が崩れるなどの被害もありました。

レッドアンデシンの石言葉は「変化と調和」。その石言葉通り、レッドアンデシンが調和をもたらしてくれることを切に願うばかりです。

2.鉱物・原石としてのアンデシン

■組成について

まずは、組成から見てみましょう。

| 英名 | Andesine(アンデシン) |

| 和名 | 曹長石(中性長石) |

| 成分 | Na(50-70%)Ca(50-30%)(Al,Si)AlSi2O8 |

| 結晶系 | 三方晶系 |

| モース硬度 | 6-6.5 |

| 屈折率 | 1.53-1.56 |

| 劈開 | 一方向に完全、一方向に良好 |

| 色 | レッド、イエロー、グリーン、グレー、褐色など |

| 主な産地 | チベット、コンゴ共和国、南アフリカ、モンゴルなど |

アンデシンはカリウム、ナトリウム、カルシウムを含む珪酸塩鉱物、長石族の一種です。

鉱物名は長石(フェルドスパー/Feldspar)になります。長石族はカリウム、ナトリウム、カルシウムの含有量によって、大きくアルカリ長石と斜長石の二種類にわかれています。

それが更に、カリウムを主成分とするカリ長石、ナトリウムを主成分とする曹長石(アルバイト)、カルシウムを主成分とする灰長石(アノーサイト)に分類されています。更に以前は、8つに分類されていましたが、その内の一つがアンデシンでした。現在8つの区分は使われていませんが、その多くが宝石名として残っています。

8つの分類の時、曹長石と灰長石のほとんど中間の組成を持つため、アンデシンは和名で中性長石と称されていました。細かい区分がなくなった今、正しい和名は曹長石になります。

■原石の形状

・三方晶系の結晶

・風化や摩擦によって丸みを帯び、溶蝕などが見られる

アンデシンは三方晶系で、特徴的なものでは板状の結晶が十字双結晶に成長していきます。チベット、モンゴルなどの鉱山は二次鉱床で、最も新しい地層でもおよそ300万年前、古くは白亜紀(1億4500万年前〜6600万年前)の地層から産出されています。

火山活動によって結晶が生じ、長い時間をかけて成長したものが火山の噴石などと共に山頂に噴出し、雪解け水などに流され広範囲に分布していきました。その流砂の影響や風化の影響を受けて、原石は丸みを帯び、一部は表面の溶蝕も見られます。無色やライトイエローの地色にレッド、グリーンの他色を持つアンデシンは、自然の運搬によって芸術性を帯び、また2つとして同じ形はありません。

■鉱物としての魅力

・アンデシンは世界各地で産出する

・日本ではうずら石、誓い石が有名

長石族は地殻の大半を占めると言われており、世界各地どこでも産出があるといっても過言ではありません。アンデシンも同様で、前述したとおり宝石質の産出はありませんが、実は日本でも馴染みある鉱物です。

その一つが、激戦地としても有名な小笠原諸島の硫黄島に見られるうずら石。白色不透明のアンデシンが溶岩とあわさって丸まり、ころんとしたうずらのような白黒の模様になっています。

鶉(うずら)自体が中国文化の影響を受けて学者の象徴や平安を表すのモチーフとして御守りに描かれたり、また「御吉兆」と鳴くことから縁起の良い鳥として愛されてきました。硫黄島は火山島です。数千年前の噴火の際、地表に噴出したアンデシンと黒色のガラス質の溶岩が風化して出来た、天然の意匠をほどこされたうずら石。他にはイタリアのシチリア島でしか見られないレアな産状です。

また、長野県上田市でのみ見つかる「ちかい石」というものもあります。石英安山岩が風化するにつれ石基部分が削ぎ落とされ、最後にアンデシンの斑晶だけが残ったものです。アンデシンの十字双結晶がよくわかる形ですが、十字、またV字に互い違いに何層かに交わった鉱石は「互い違い」が転じて「誓い石」と呼ばれるようになりました。

独鈷山でのみ見つかる石ですが、「この石を大切に持つ限り、災厄を免れさせる」と弘法大師が誓った石、とも言われています。一つ大切に持ちたくなりますが、現在は岩石採取が禁止されているという話もあります。ご確認の上、弘法大師にあやかってみてください。

3. アンデシンをより楽しむために

宝石のその他の楽しみ方として、誕生石や石言葉、加工品の使用例などをご紹介します。

■アンデシンの石言葉

前述しましたが、アンデシンの石言葉は「変化と調和」。

変化だけでも調和だけでもなく、一つ先のステージに進む力を与えてくれそうな石言葉ですね。聖なる石としても扱われていたアンデシン、その意味を知って持つと、一つ前へ進む勇気を抱けそうです。

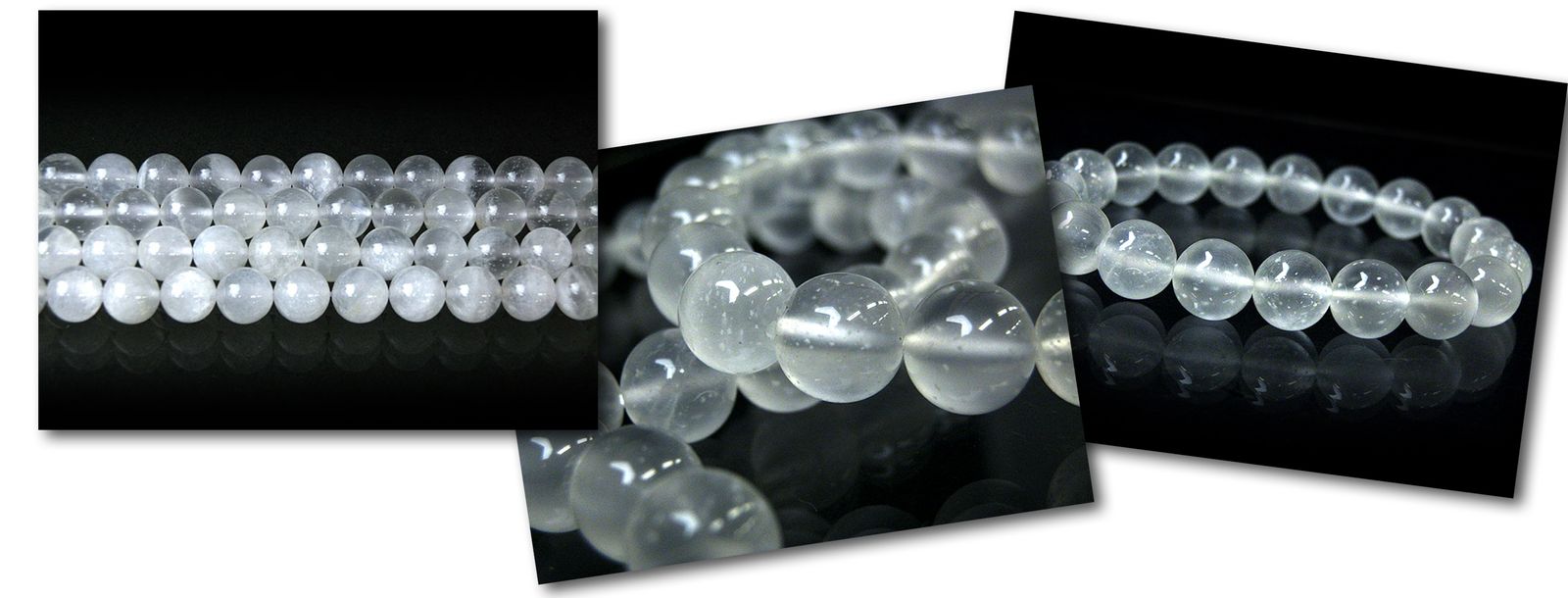

■ビーズ・加工品として

アンデシンは劈開が完全で加工し易い石ではありませんが、大きい原石が産出されやすく、ビーズや彫刻の加工品も多いです。

透明~ライトイエローの地色にレッド、グリーンの色が不均一に入るのも加工した際より意匠を凝らすことができ、創作意欲が搔き立てられるでしょう。実際アンデシンの彫刻も多く、色彩を活かしたデザインが施されたり、聖石として扱われていることもあって観音仏などが彫刻されているものも多いです。

主にビーズなどに加工され流通しているアンデシンに、ホワイトアンデシンもあります。レインボームーンストーンをのことを指してホワイトアンデシンと称する場合もあるようですが、長石族の成分の難解さの為で、これは少し違います。

ホワイトアンデシンは鑑別結果もアンデシン。ムーンストーンのような柔らかな乳白色を呈しますが、シラー効果はありません。代わりに半透明の結晶内に白い粒がちらついているのが特徴です。

この白い粒は白雲母と言われていますが、内側から煌めく様は雪の日を映しとったよう。冴えつつも可愛らしさもある石です。

透明〜半透明、緑、黄色、赤と多彩な色があり、アンデシンだけで作るビーズアクセサリーなどもおすすめです。

アンデシンは色を揃えても、組み合わせてもユニークな作品が作れるでしょう。

天然石・レアストーン・誕生石ならトップストーン

トップストーンは、国内最大級の天然石輸入卸問屋「株式会社ウイロー」が運営するルース専門の通販サイトです。世界中から買い付けたレアストーン、誕生石を販売しております。パライバトルマリン、タンザナイト、サファイアなどの宝石、ルースなど。豊富な品揃えから、天然石やパワーストーン、カラーストーンをお選び頂けます。

適正な販売価格を提示

天然石の市場価格は、決して安定しているとは言えません。常に変動する相場の中、トップストーンでは、最新の天然石の相場・平均価格を熟知しております。世界情勢や市場の動向をいち早くキャッチアップし、適切な価格を提示しておりますので、安心してご購入いただけます。

取り扱い種類が豊富

株式会社ウイローでは、40,000点以上の石を、鉱物・原石から宝石、ルースまで取り扱っております。また、弊社独自の調査により、入手難易度レベルを作成。入手困難な希少な天然石もトップストーンならば仕入れ可能です。

第3者鑑別機関のチェック済み

弊社で扱っている宝石、ルース(天然石)の数々は、商品名には流通名または宝石名を記載して販売しております。中立の立場である第3者鑑別機関に鑑別しているため、安心してご購入いただけます。

※TOPSTONEでは、鑑別・ソーティングを概ねA.G.L加盟の鑑別機関にお願いしております

▼鑑別・ソーティングについては以下ページにて詳細をご確認いただけます

4. まとめ

アンデシン、いかがだったでしょうか。古くから人と共にありながら、ジュエリーとしてまだ新しいアンデシン。その魅力を是非、発掘してみて下さい。

▶ TOP STONE で販売中のアンデシン

▸ こんな記事も読まれています

この記事を書いた人

佐伯

TOP STOneRY / 編集部ライター

トップストーン編集部がお届けする「トップストーリー」メディアでは、古くから愛されている誕生石の歴史やエピソード、最新のレアストーンの特徴、宝石の楽しみ方をわかりやすく解説しています。「天然石の魅力をもっと多くの方に知ってもらいたい」という想いで、個性溢れるライターが情報発信しています。

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 2.45ct 識別済[250918098]11.1x7.3mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/N8FUxhahXbWR.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 2.45ct 識別済[250918097]9.9x8mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/5fadsNnKUV8j.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 2.86ct 識別済[250918096]9.9x7.8mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/MGR9pDZdZiZX.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 1.52ct 識別済[250918095]7.8x5.9mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/znGZbu9st4NU.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 3.50ct 識別済[250918092]10x7.9mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/gjwGAzzwGXd1.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 3.09ct 識別済[250918091]9.9x8.1mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/w3orMLUT1rUM.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 2.12ct 識別済[250918090]10.5x7mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/sjxQEnrShooS.jpg?width=480)

![ゴールドシーンアンデシン(宝石名アンデシン)インド産 1.22ct 識別済[250918088]7.1x5mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/u7U1oByjHHbz.jpg?width=480)

![カラーチェンジアンデシン モンゴル産 1.24ct [230421479]8x5.9mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/SQ9T366bwoGB.jpg?width=480)

![カラーチェンジアンデシン モンゴル産 0.45ct [230421468]5x5mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/B1KTX49fFXwC.jpg?width=480)