太古の海が遺した奇跡の宝石・アンモライト|悠久の時に育まれた虹色の輝き

「アンモライト?アンモナイトの間違いでは?」と思う人もいるかもしれませんね。今回紹介する宝石は、アンモ“ナ”イトからできたアンモ“ラ”イトです。

アンモナイトといえば、化石の代表選手といって良い、巻貝状のアレです。大人から子どもまで、高い知名度を誇りますね。あのアンモナイトが宝石になったという、摩訶不思議なストーリーを始めましょう。

数億年の時をかけて、地球で生まれた驚くべき変化。奇跡ともいえるアンモライトについて、余すことなく解説します。

▶ TOP STONE で販売中のアンモライト

1.アンモライトとは?

アンモライトは、巻貝の形で知られる古代生物・アンモナイトが、化石になる過程でイリデッセンス効果を持つようになったものです。虹色が特徴的な生物由来の化石宝石で、唯一無二ともいえる光で人気を集めています。

初めに、アンモライトとは一体何なのか、一緒に見ていきましょう。

■古代生物・アンモナイト

アンモナイトは、巻貝の形をした古代生物です。オウムガイから分岐して登場し、白亜紀末に絶滅しました。

オウムガイはいまも南西太平洋からインド洋にかけてのサンゴ礁に生息しており、「生きた化石」と呼ばれています。水族館で見かけることもありますね。

アンモナイトがオウムガイから分岐したのは、デボン紀(4億1800万年〜3億5400万年前)のこと。絶滅したのは白亜紀末ですから、約6500万年前になります。

ちなみに、恐竜は三畳紀(2億5200万年前〜1億9950万年前)に登場し、白亜紀末に絶滅しました。アンモナイトは、恐竜と同時代を生きていたのですね。

アンモナイトは進化のスピードがとても速かったそう。そのため、デボン紀から石炭紀を経て、ペルム紀、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀を通しての示準化石(年代指標になる化石)になっており、地質学の分野でも重要な存在です。

【豆知識】日本でアンモナイトを堪能するなら

「日本一のアンモナイト博物館」と呼ばれる博物館が、北海道にあります。北海道札幌市から高速道路で約30分、三笠市にある「三笠市立博物館」です。

三笠市立博物館には、北海道産のアンモナイト化石が約190種600点、展示されています。

一部の化石を除き、自由に触って良いとのこと。何億年も前の生き物の力強い存在感を、ぜひその手で体感してみてください。

<外部リンク:三笠市立博物館公式サイト>

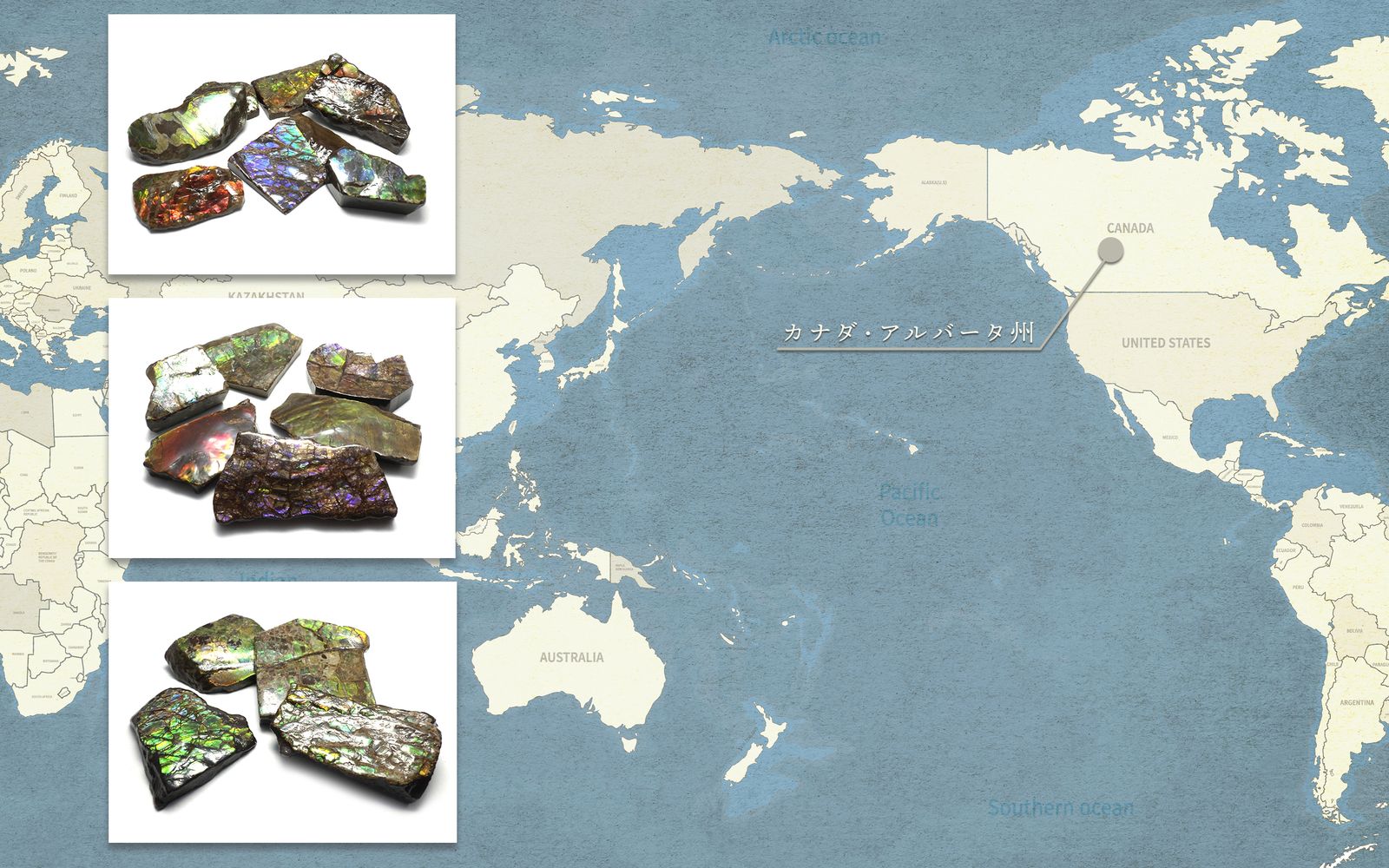

さて、実はアンモナイトのすべてが、アンモライトになったわけではありません。アンモライトと呼ばれるアンモナイトの産地は、世界でたった一か所!カナダ・アルバータ州南部のみです。

アルバータ州南部には、約7000万年前の地層があり、ここから美しい虹色に輝くアンモライトが見つかります。

また、「Ammolite・アンモライト」という名称は、CIBJO(国際貴金属宝飾品連盟)によって産地と品質が定められており、アルバータ州以外から虹色のアンモナイト化石が採れても、「アンモライト」を名乗ることはできません。

【豆知識】虹色に輝くアンモナイト化石は、ほかにもある

世界には、アンモライトに似た虹色の光沢を持つアンモナイト化石が見つかっています。その産地は、マダガスカルやロシア、アメリカ、イギリス、フランスなど。宝石産地としても名高い地名ばかりですね。

これらの地域から見つかる「虹色のアンモナイト」は、確かに本物のアンモナイト化石です。ただ、前述した規定の通り、「アンモライト」という名称は使えません。

また、アルバータ州以外のアンモナイトは、虹色になっていたとしても、貝殻部分の厚みが十分ではなく、宝石への加工も不向きだそう。アルバータ州以外から採れるアンモナイトは、アンモナイトの形のまま、標本として流通するケースが多いようです。

■アンモライトの虹色の輝き「イリデッセンス効果」とは

アンモライトをアンモライトたらしめるのは、表面を虹色に輝かせる「イリデッセンス効果」です。

イリデッセンス効果とは、宝石の内部に薄い膜状の内包物があり、そこに反射した光が干渉しあって、鮮やかな虹色の光を放つ光学効果。アンモライト以外では、ラブラドライト(灰長石)が有名ですね。

■アンモライトは流通が規制される希少な化石

アンモライトは、カナダ・アルバータ州の地層でイリデッセンス効果を持つようになった、アンモナイトの化石です。

つまり、採取可能な量が限られているということ。そして、枯渇したからといって、新しくつくることはできません。

そんな希少なアンモライトは、アルバータ州が「化石遺産法」を定め、取引を厳しく制限しています。保護されたアンモライトを売買するには、所定の証明書が必要という厳しさです。

採掘自体も規制されているため、必然的に流通量も少なくなります。

アンモライトの価格が上がりやすいのは、埋蔵量が限られていること、流通量が少ないこと、そして州の規制があり許可された者しか扱えないという背景があるのです。

2.アンモライトの美しさ

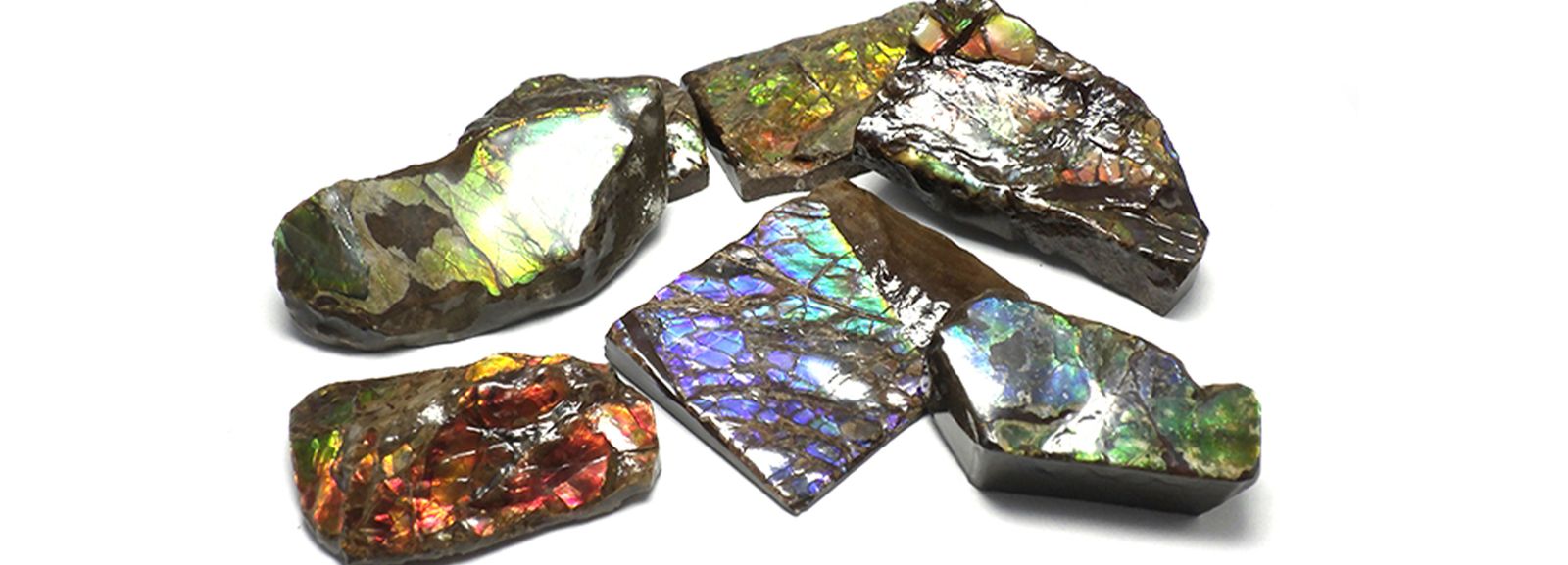

アンモライトの鮮やかな虹色の輝きは、鉱物宝石には見られない美しさ。化石ではありますが、生命力をも感じさせる、なんとも神秘的な存在感です。すべてのものをダイナミックに包み込む、地球の計り知れないエネルギーを感じずにはいられません。

ここからは、アンモライトの美しさに迫ってみましょう。高品質とされるアンモライトの基準や、アンモライトならではの魅力をたっぷりと解説します。

■トップクオリティのアンモライト

アンモライトの表面には、イリデッセンス効果による虹色の豊かな色彩が現れます。一般的に見られるのは、レッド系やグリーン系の色合い。ただ、角度を変えながら見ると、虹色の名前のとおり七色のカラーを見ることができます。

そしてこの「色」が、アンモライトの品質を決める大きな要因となります。アンモライトの品質は、ルースや標本に見られる色の種類と鮮やかさで決まります。

| グレード | 説明 |

| 最高グレード(AA) | 3つ以上の色を含み、鮮やかで明るい色合い。 採掘量全体の3〜8%ほどしか採れない、希少中の希少。 |

| 高品質(A+) | 2つ以上の鮮やかな色を含むアンモライト。明るさはAAより低め。採掘量全体の7〜10%程度。 |

| 良い(A) | 鮮やかで明るい色が1つ。採掘量全体の15%程度。 |

| 標準(Standard) | 全体的に落ち着いた色合いで、ほのかに明るい色が混じる。色の変化はほとんど見られない。採掘量全体の50%程度。 |

| その他 | 角度によっては、暗く沈んで見える。原石として流通するものもある。採掘量全体の30%程度。 |

アンモライトによく見られるカラーは3色、赤(オレンジ・黄色を含む)と青(紫を含む)、そして緑です。この3色が鮮やかに輝く個体ほど、品質が良いとされます。

とりわけ希少なカラーは、紫です。考えてみれば、紫色のアンモライトは、滅多に見る機会がない気がしませんか?アンモライトコレクターでも、なかなか出会えない希少なカラーが紫。紫色が濃いアンモライトは、さらに価値が上がります。

また、アンモライトの品質には、カラーシフトも影響します。アンモライトのカラーシフトとは、角度を変えて見たときに、別の色に見える効果のこと。

最高品質のアンモライトは、回転とともに豊かな色彩があらわれ、まるでスペクトルのようにすべての色があらわれます。

虹色シフトに次いで評価が高いのは、二色性のアンモライト。そして、単色シフトのアンモライトと続きます。

カラーシフトを見るときに、どれくらい回転させられるかを示す回転範囲の指標も重要です。最高品質のアンモライトは、360°どの角度に石を回転させても、鮮やかな色を見ることができます。

回転範囲が小さくなるほど、品質も下がると押さえておきましょう。

アンモライトを手にする機会があれば、ぜひいろいろな角度に回転させながら、光の競演を確認してみてください。

■アンモライトのルース形状

もともとアンモナイトだったアンモライトは、地中の保存状態が良好だとアンモナイトの形を保持したまま発掘されます。ただ、残念ながら多くのアンモライトは、小さな破片になって見つかります。市場に流通する際は、ルースに加工されるのが一般的です。

もとが生物だったこともあり、化石になっても硬度は高くありません(硬度3.5〜4)。また、貝殻を思い浮かべるとわかるように、アンモナイトの内部は空洞。殻の部分だけでは、薄くてとてもそのままは販売できません。

アンモライトは通常、耐久性を高める処理を施されてから市場に出ます。

トリプレット加工を施されたルース

TOP STONE オンラインショップでは、アンモライトにトリプレットと呼ばれる処理が施されています。トリプレットは、母岩をアラゴナイト(霰石)にしっかりと接着し、上から合成水晶やスピネル、樹脂などで保護し、破損を防ぐ手法。トリプレット加工されたアンモライトは、日常使いに十分な硬度を持ち、アクセサリーにも加工されます。

ただ、地中深くから採取されたアンモライトの中には、層が厚く堅牢さを持ったものもあるようです。

■アンモライトにまつわる逸話

地中深くにあるアンモライトも、火山活動や地層の動きにより、時に地表付近まで運ばれます。

歴史的に初めてアンモライトを見つけたのは、ロッキー山脈付近の先住民族・ブラックフット族だったといわれています。

彼らは虹色に輝くアンモライトを「バッファローストーン」と呼びました。狩に出るときのお守りとして、アンモライトをバッファローの革で包んだことから、そう呼ばれたそうです。

また、巻貝の形状をヘビのとぐろになぞらえ、「スネークストーン」と呼ぶ人もいたとか。アンモライトをヘビの頭の形に彫りだす習慣もあったそうです。

20世紀に入ってすぐの1908年、アルバータ州のセント・メリーズ河で鉱化したアンモナイト化石(アンモライト)が見つかります。ただ、当時の技術では大規模な採掘ができないと、詳しい発掘は断念されたとか。

1962年、あるアマチュアの宝石作家がアンモライトの作品を紹介し、再びアンモライトに注目が集まります。アンモライトに「アンモライト」の名前がついたのは、1967年のこと。カナダ・カルガリーにあった宝石店のオーナーによって、アンモライトジュエリーが生み出された時のことです。

1981年、アンモライトはCIBJO(国際貴金属宝飾品連盟)によって正式に宝石と認定され、商業用の大規模な採掘が始まります。アンモライトを「コーライト」と呼ぶ場合もありますが、これは世界最大のアンモライト生産者「コーライト社」に由来する名前です。

■アンモライトの産地

アンモライトの産地は、カナダ西部のアルバータ州(Alberta)です。2004年、アルバータ州は州の宝石を、アンモライトと定めています。

アルバータ州の西側が国境で、アメリカのモンタナ州と接しています。州内最大の都市は、冬季オリンピックが開催されたこともあるカルガリー。川や湖など自然に恵まれた美しい場所で、ウォータースポーツが盛んな地としても知られています。

さて、デボン紀から白亜紀にかけて海中で栄華を誇ったアンモナイト。アンモナイトの繁栄と時を同じくして、北米大陸の大山脈・ロッキー山脈が成長します。

大山脈の成長により、火山活動が活発化。付近に大量の火山灰が堆積しました。この時、海中に降り注いだ火山灰は、海水によってガラス質から粘土質に変化し、アンモナイトの化石を閉じ込めました。

アルバータ州があるロッキー山脈の東斜面は、大きな岩石や鉱物、さらにマグネシウムを豊富に含んだ、丈夫な地層でおおわれていました。地層の頑強さが、アンモナイトの化石を破損から守り、やがてアンモライトに変化させたと考えられています。

次の章では、アンモナイトがアンモライトに変化する過程について、化学的な観点から解説します。

3. 鉱物学的・化学的にみるアンモライト

ここからは、アンモライトに鉱物学・化学的な視点から迫り、アンモライトのできる過程も詳しく解説していきます。

アンモライトが、数億年という長い年月を地中でどのように過ごしてきたのか・・・そんな悠久の時の流れに思いを馳せながら読んでみてください。

■組成について

アンモライトの組成情報は、以下のとおりです。

| 英名 | Ammolite(アンモライト) | |

| 和名 | アンモライト/菊石 | |

| 成分 | 主成分はCaCO3(炭酸カルシウム) | |

| 結晶系 | - | |

| 硬度 | 3.5~4 | |

| 屈折率 | 1.52~1.68 | |

| 劈開 | 不明 | |

| 色 | 虹色 | |

| 主な産地 | カナダ(アルバータ州) | |

1万種類以上生息していたといわれるアンモナイトのうち、アンモライトになるのはたった3種類です。

▶ アンモライトになれるアンモナイト

- Placenticeras meeki(プラセンティセラス ミーキィ)

- Placenticeras intercalare(プラセンティセラス インターカラレ)

- Placenticeras costatum(プラセンティセラス コスタータム)

カナダ・アルバータ州に生息していた、たった3種類のアンモナイト。彼らが死んで化石になり、イリデッセンス効果を持ったものだけが、アンモライトとして私たちの前にあらわれるというわけです。アンモライトは、幾重もの偶然が生み出した、まさに自然のたまものといって良い宝石ではないでしょうか。

■アンモライトの原石

アンモライトは、アルバータ州の鉱山を露天掘りして採掘します。バックホーで少しずつ掘り、虹色の輝きが見つかったところを人の手で丁寧に掘っていくのです。

アンモライトが見つかる地層は、いくつかの層に分かれます。もっとも地表に近い層は「K-Zone」と呼ばれる、地下15〜30メートルほどの層。その下に「Blue-Zone」と呼ばれる層が地下65〜85メートルほどまで続きます。

大半のアンモライトは形が崩れていますが、ごく稀にアンモナイトの形状を保ったアンモライトが見つかることも。巻貝状のアンモライトは、現地で即、高値で買い取られることもある希少な存在です。

ところで、アンモライトの和名は「菊石」といいます。どこから見ても菊には見えないのに、なぜその名がついたのでしょうか。

その理由は、アンモナイトの殻をめくるとわかります。殻の下に、菊のような模様が隠れているのです。

【リトセラスの縫合線/Wikipedia掲載画像】Ian Alexander - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85569841による

アンモナイトの菊模様の正体は、アンモナイト内部にある隔壁と殻がぶつかった部分にできる縫合線です。アンモナイトの内部は、隔壁で気室と呼ばれる小さな部屋に仕切られています。気質の内部は、アンモナイトが生存中はガスと液体で満たされ、化石になる際に鉱物に置換されます。

化石になったアンモナイトの殻をめくると、鉱物化した表面に、縫合線が模様となってあらわれるというわけです。

アンモナイトの菊模様は、種類によって異なるそう。アンモナイトの種類特定にも、菊模様が使われるといいます。進化したアンモナイトほど、複雑な模様をあらわすそうですよ。

【豆知識】菊石と菊花石

アンモライトの和名・菊石と、似た名前の「菊花石」をご存じでしょうか。

菊花石は天然記念物に指定されており、観賞用の石として古くから愛されてきました。暗い色合いの玄武岩を母岩とし、菊の花に似た放射状の模様が入ります。この模様が菊の花に似ていることから、菊花石と呼ばれるようになりました。

岐阜県本巣市根尾にある「根尾谷の菊花石」が最高峰とされ、このエリアの採取は禁止されています。

■鉱物視点からみるアンモライト

アンモナイトは、どのような経過を辿り、アンモライトになったのでしょうか。時間を数億年前までさかのぼってみましょう。

当時、ロッキー山脈付近は亜熱帯性の海。この海に、アンモナイトがたくさん生息していました。死んだアンモナイトは、堆積物に埋もれながら化石化し始めます。

その後、ロッキー山脈が隆起を開始。活発な火山活動や地殻変動により、地表が押し上げられ、海が消えて陸地になります。このとき、アンモナイトはベントナイトと呼ばれる地層に埋められました。

ベントナイトは石英や長石を含む、コロイド性の粘土質の鉱床です。やわらかなベントナイト層により、アンモナイトは地殻活動の中でも破損を免れた、と考えられています。

さて、ロッキー山脈の隆起とともに、地表に押し上げられたアンモナイトへかかる圧力を考えてみましょう。圧力は、地下深くより地表の方が低くなります。

「圧力は地表の方が低い」、この事実を念頭に置きながら、次にアンモライトの成分変化を考えます。

アンモライト(その昔はアンモナイト)の殻は、真珠が採れるアコヤ貝などと同じ炭酸カルシウム。それが貝殻の中で置換しアラゴナイトを形成します。

このアラゴナイトは、かかる圧力が低くなると、同質異像(=化学組成が同じで、結晶形が異なる物質)であるカルサイトに変質したりボロボロに風化してしまいますが、ベントナイト層というやわらかな粘土質に守られ保存されました。

アンモライトはアラゴナイトの微細な層が薄くレンガのように積み重なった状態で保存された宝石です。層状になっていることで、そこに光の干渉が生まれます。アラゴナイト層の中で光が反射や屈折を繰り返すことで様々な色が生まれ、私たちの目には見る角度によってさまざまな色の光となって飛び込んでくる、というわけです。

しばしばアンモライトは「オパール化したアンモナイト」といわれることもあるようですが、これは間違った解釈です。オパールは二酸化ケイ素(SiO2)を主成分とする非晶質の宝石で、いわゆる鉱物、無機物です。

一方でアンモライトの主成分は、炭酸カルシウム(CaCO3)。アンモナイトという生き物からできた有機物由来の宝石です。

アンモライトもオパールも虹色の反射を放つため、混同しやすいのかもしれませんね。ちなみにアンモライトの光学効果は「イリデッセンス」といい、オパールの光学効果は「遊色効果(プレイ・オブ・カラー)」といい、これまた別のものです。

【豆知識】有機物由来の宝石

アンモライトと同じように有機物から生まれた宝石は、無機鉱物でできた宝石とはまた違った魅力を持っています。

有機物らしい艶やかさ、独特の色、深み、質感など、どれも無機鉱物の宝石には見られない存在感です。

◎ 有機物由来の宝石

・真珠

・コーラル(サンゴ)

・アイボリー(象牙)

・タートイスシェル(象牙)

・ペトリファイド・ウッド

・ジェット

・アンスラサイト

・アンバー(琥珀)、コーパル

※ 象牙とべっこうは、ワシントン条約によって取引が規制されています

オパールについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

4. アンモライトをより楽しむために

七色の光を放つアンモライトは、コレクション以外にもさまざまな楽しみ方ができます。アンモライトをもっと楽しむヒントを紹介します。

■誕生石・石言葉

アンモライトは誕生石には指定されていませんが、1月7日の誕生日石とされています。

石言葉は「才能、想像力、幸運」など。多彩な色を見せる輝きにふさわしい、可能性あふれる言葉が並びます。

パワーストーンとしても人気が高いアンモライト。風水では、アンモライトが放つ光の色ごとに特性を結びつけているそうです。緑色は富を、黄色は知恵をもたらすと考える人もいるとか。

欲しい効果に合った色を放つアンモライトを探すのも、楽しいひと時となりそうですね。

■ビーズ・加工品など

一般的に流通するアンモライトは、耐久性を増す処理が施されています。ルースの大きさや形もさまざま。好みのルースを見つけ、アクセサリーにお仕立てして楽しむ人も、大勢います。

市場にあるルースの大きさは、3〜5カラット程度が主流です。アンモライトの性質上、まったく同じサイズや色合いのルースを複数揃えるのは難しいため、ピアスよりネックレスが向いています。

胸元で七色の光を放つアンモライトのネックレス…想像しただけでうっとりしませんか。

耐久性を増す処理がされているとはいえ、アンモライト自体の硬度は高くありません。保管や使用の際は、硬いものにぶつけたり、落としたりしないよう注意しましょう。

汚れが気になった際は、柔らかい布でやさしく拭き取る程度で大丈夫。洗剤はアンモライトを変質させるおそれがあるため、使わないほうが無難です。

天然石・レアストーン・誕生石ならトップストーン

トップストーンは、国内最大級の天然石輸入卸問屋「株式会社ウイロー」が運営するルース専門の通販サイトです。世界中から買い付けたレアストーン、誕生石を販売しております。パライバトルマリン、タンザナイト、サファイアなどの宝石、ルースなど。豊富な品揃えから、天然石やパワーストーン、カラーストーンをお選び頂けます。

適正な販売価格を提示

天然石の市場価格は、決して安定しているとは言えません。常に変動する相場の中、トップストーンでは、最新の天然石の相場・平均価格を熟知しております。世界情勢や市場の動向をいち早くキャッチアップし、適切な価格を提示しておりますので、安心してご購入いただけます。

取り扱い種類が豊富

株式会社ウイローでは、40,000点以上の石を、鉱物・原石から宝石、ルースまで取り扱っております。また、弊社独自の調査により、入手難易度レベルを作成。入手困難な希少な天然石もトップストーンならば仕入れ可能です。

第3者鑑別機関のチェック済み

弊社で扱っている宝石、ルース(天然石)の数々は、商品名には流通名または宝石名を記載して販売しております。中立の立場である第3者鑑別機関に鑑別しているため、安心してご購入いただけます。

※TOPSTONEでは、鑑別・ソーティングを概ねA.G.L加盟の鑑別機関にお願いしております

▼鑑別・ソーティングについては以下ページにて詳細をご確認いただけます

5. まとめ

アンモライトは、恐竜と同時代を生きたアンモナイトが化石化し、七色の光を放つイリデッセンス効果を持つようになった化石宝石です。

産地や品質、また埋蔵量も限られており、新しい原石の採掘がいつまで続くか、わかりません。今後、価格が高騰する可能性も考えられるため、早めのお迎えをおすすめします。

一つひとつが異なる表情を見せるアンモライトは、ベースとなる色合いを変えながらいくつも揃えたくなる魅力を持っています。TOP STONE オンラインショップでも、多彩なアンモライトを取り揃えています。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

▶ TOP STONE で販売中のアンモライト

▸ こんな記事も読まれています

この記事を書いた人

みゆな

TOP STOneRY / 編集部ライター

トップストーン編集部がお届けする「トップストーリー」メディアでは、古くから愛されている誕生石の歴史やエピソード、最新のレアストーンの特徴、宝石の楽しみ方をわかりやすく解説しています。「天然石の魅力をもっと多くの方に知ってもらいたい」という想いで、個性溢れるライターが情報発信しています。

![◇フリーフォーム◇アンモライト トリプレット カナダ産 20.41ct / 28.9x19mm前後 [220817487]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/w3GodoeVpej6.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 29.29ct / 32.8x22.8mm前後 [220817485]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/UjbGbXNrt6gp.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 5.87ct / 9.1x15.2mm前後 [230823119]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/xYqpxZtBmCmL.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 2.48ct / 7.4x10.9mm前後 [230823120]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/tqbWgecnYWb4.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 4.06ct / 14.2x9.5mm前後 [230823116]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/VQYHd5JZXEZB.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 3.24ct / 8.1x10.6mm前後 [230823118]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/GoA7G6rxH4A1.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 2.37ct / 12x6.9mm前後 [230823113]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/TPwaW9FQVEUa.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 3.74ct / 7.9x11.9mm前後 [230823114]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/jPsUjw7nXcX8.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 1.79ct / 7.7x6.3mm前後 [230823109]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/EUvJ1QQcpADy.jpg?width=480)

![アンモライト トリプレット カナダ産 4.32ct / 12.8x8.8mm前後 [230823110]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/yxYVb8DMztc4.jpg?width=480)