波を宿すカリブ海の宝石・ラリマー|美しさの理由と魅力を知る

手のひらに載せれば、そこだけカリブの海になったかのよう。

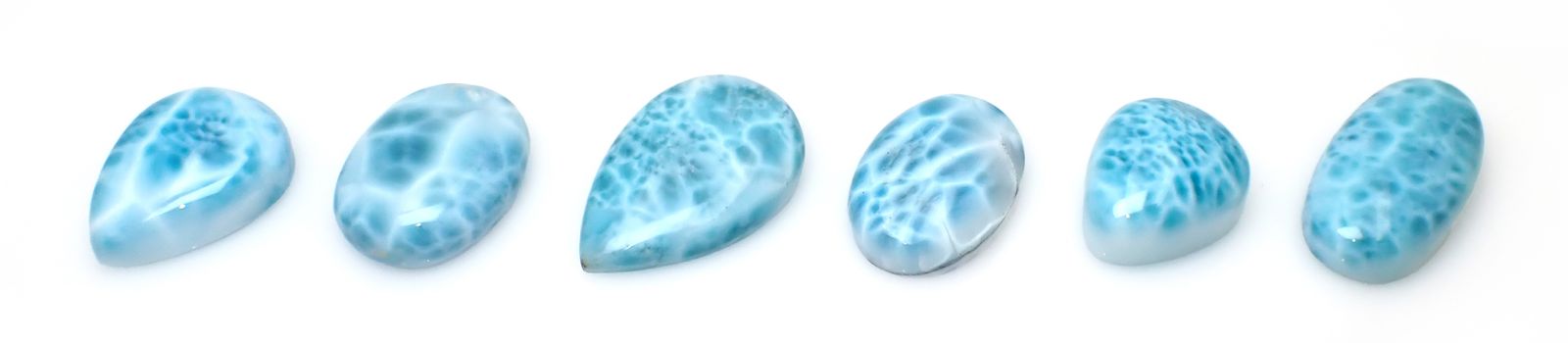

スカイブルーの地色に広がる繊細な雲模様が特徴のラリマーは、ドミニカ共和国のとある鉱山でのみ採れる貴重な鉱物です。

「カリブ海の宝石」「世界三大ヒーリングストーンのひとつ」として、見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか。

今回は、2つと同じ模様のルースはない、希少なラリマーを解説します。高品質なルースの条件から歴史的物語、鉱物学的に見たラリマー、さらに模造品との見分け方までまとめました。

レアストーンコレクターにも、ターコイズやアゲートなどの模様のある石が好きな人にも知ってほしい、ラリマーの魅力をたっぷりお届けします。

▶ TOP STONE で販売中のラリマー

1. 宝石・ルースとしてのラリマー

はじめにラリマーを、宝石・ルースの視点から深めていきましょう。ラリマーとはどのような宝石なのか、また高品質なラリマーの条件、ラリマーの歴史などを解説します。

■ラリマーとは

ラリマーは「カリブ海の宝石」と呼ばれる、美しく青い半貴石です。ドミニカ共和国の限られた鉱山でのみ採掘され、ペクトライト(ソーダ珪灰石)の変種として知られています。

ラリマーを「カリブ海の宝石」と最初に呼んだのは、アメリカ人宝石商C・マークでした。見た目を見事に言い表した名称がプロモーションを成功させ、ラリマーを一気に有名にします。

またラリマーは「カリブ海の三大宝石」のひとつでもあります。

【カリブ海の三大宝石】

- ラリマー(Larimar)

- アンバー(Amber・琥珀/こはく)

- コンク・パール(Conch Pearl)

■高品質のラリマーとは

ラリマーの品質は、カラーと模様の入り方で決まります。最高品質のラリマーは、濃いブルーに、鮮明に模様が入ったもの。ブルーの部分に透明感があると、一層評価が高まります。

ラリマーは、豊かな色合いのブルーを呈します。コバルトに近い濃いブルーから、淡い青、白に限りなく近い淡い青などがあります。

ひとつのルースだけで、グラデーションのような色彩を楽しめる点も、ラリマーの魅力でしょう。

ちなみに、最初に見つかったラリマーは、グリーン味が強い個体だったそうです。現在ではグリーン寄りのラリマーのほうが、より希少です。

ただ人気があるのは、ブルーのラリマー。

やはり「カリブ海の宝石」というキャッチコピーが、効いているようです。

ラリマーのブルーは、ターコイズと表現したくなる色合いです。ただし、ラリマーとターコイズの混同を避けるため、ラリマーに「ターコイズ」という表現は使いません。

ラリマーに浮かび上がる白い模様は、カリブ海で燦々と輝く太陽の光を反射した、波模様そのもののよう。模様はルース一つひとつで異なります。

2つと同じ模様のラリマーがないことも、コレクター心をくすぐる要因です。

■ラリマーの特徴

◎ キャッツアイラリマー

ごく稀に、キャッツアイ効果を見せるラリマーがあることをご存じでしょうか。

【画像:Wikipediaより】欅 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29822678による

ラリマーは独特の模様を際立たせるためにカボションカットが施されることが多いのですが、表面に猫の目のような光学効果(シャトヤンシー)が見えるルースがあります。

ラリマーの内部は、放射状に広がった繊維状構造で満ちています。この繊維状の結晶が密に集合した部分をカボションカットにすると、キャッツアイ効果が見えてきます。

地の模様があるため、キャッツアイがくっきりとあらわれる個体は、あまりありません。

それでもキャッツアイ効果を持つラリマーは希少なため、コレクターを中心に高い人気を誇ります。

◎ 蛍光性

こちらもごく稀にではありますが、蛍光性を持つラリマーも報告されています。紫外線ライトを照射すると、淡いイエローに蛍光します。

明瞭な蛍光性ではなく、ぼんやりと光る印象です。面白いことに、ラリマーの色の濃い部分のほうが、白い模様部分より蛍光が弱いそうです。

■ラリマーの魅力

カリブ海の浜辺に打ち寄せる波、あるいは晴れ渡った秋の空に広がるうろこ雲…、さまざまな表現をしたくなるラリマーの独特の模様は、どのような仕組みであらわれるのでしょうか。

実はラリマーのあの模様は、ラリマー独特の繊維状の内部構造に起因します。

ラリマーの内部は、光ファイバーのような繊維状の構造をしています。

光ファイバーは、インテリア雑貨にも使われています。いくつか思い浮かべてみてください。

ファイバーが光源から光を運び、先端で放出しているように見えませんか。

実際、光ファイバーの内部は、光信号が通過しています。ファイバー内部は屈折率の違いを利用して光信号が全反射するように作られており、光がファイバー内部に閉じ込められ、運ばれる仕組みです。

ラリマーの内部も光ファイバーのような繊維状結晶が密集しており、繊維がより集まったところに色も集まります。

その繊維状結晶は、ラリマー内部に均一に広がっているわけではなく、ムラがあります。そのため、色の濃い部分と薄い部分とが生まれ、あの独特の模様になっているのです。

■ラリマーにまつわる逸話

ラリマーは紆余曲折を経て、現在の地位を確立しました。ラリマー発見の歴史を紐解いてみましょう。

ラリマーの発見

ラリマーの“発見”は、1974年と比較的新しいとされています。

ところが実は、ラリマーを含む鉱物種・ペクトライト(Pectolite)自体は、1828年のイタリアで見つかっています。

ただ当時のペクトライトは地味な見た目をしており、人気が出るまでには至りませんでした。

現在ラリマーと呼ばれる青いペクトライトが初めて見つかったのは、1916年です。

発見したのは、ドミニカ共和国の司祭だったミゲル・ドミンゴ・フエルテス・デ・ロレン(Miguel Domingo Fuertes de Loren)でした。

ところが、ドミニカ共和国の鉱業省は「その石に価値はない」と判断、鉱山の採掘許可を出さなかったそうです。そのまま、ラリマーも鉱山も忘れ去られてしまいました。

時は下って1974年。

ドミニカの宝石商だったミゲル・メンデス(Miguel Méndez)が、ラリマーの存在を聞きつけます。

メンデスは友人の地質学者であり、アメリカ平和部隊のボランティアだったノーマン・ライリング(Norman Rilling)の力を借りて、青い石を探しました。

こうして世に現れたのが、現在ラリマーと呼ばれる、美しい青い石です。

最初は「トラベリーナ(Travelina)」と名づけられた石が、ラリマーと名前を変えるまでのストーリーは、次の章で紹介します。

ラリマーは1974年11月、スミソニアン博物館によって「ペクトライト」と同定されました。翌1975年には、ドミニカ共和国の首都で研磨済みの石が売られていたといいますから、一気に事が動いたことになります。

ラリマーの採掘

ラリマーが採れる場所は、世界でたった一か所だけ。

ドミニカ共和国の南西部にある主要都市、サンタ クルス・デ・バラオナ(Santa Cruz de Barahona)から 23kmほど離れた、バホルコ国立地区のロス・チュパデロス(Los Chupaderos)です。

ラリマーは最初、バオルコ川河口付近の海辺にある水磨礫で見つかりました。水磨礫とは、激しい水の流れによって岩石が磨耗し、研磨されてできた礫が集まった場所です。

ラリマーを見つけたミゲル・メンデスたちは、最初「ラリマーは海から上がった石」と考えたそうです。

海にちなんだ名前がつけられたのも、そのためなのでしょう。

ところが調査の結果、ラリマーはバオルコ川上流にある鉱床で生まれていることが分かります。こうして世界唯一のラリマー産地、ロス・チュパデロス鉱山の歴史が動き始めます。

ミゲル・メンデスは、鉱床の一部の土地を所有していたルイス・ヴェガとともに共同採掘会社を立ち上げます。

ところが2016年10月21日、ドミニカ共和国のエネルギー鉱山省は、ラリマーの輸出を禁止しました。

現在、ラリマーの採掘権はすべてドミニカ共和国が管轄しており、許可された採掘業者が掘ったピースだけが輸出されています。

※ ちなみにこの時、琥珀の輸出禁止決議も採択されています。

ドミニカ共和国の禁輸措置により、ラリマーの市場流通量も激減しました。ラリマーが希少とされる理由は、ここにあります。

そして希少性に乗じた模造品が出回っているのも、残念ながら事実です。

ラリマーの本物と偽物の見分け方は、記事の後半で解説します。あわせてご覧ください。

【豆知識】

ドミニカ共和国は、毎年11月22日を「全国ラリマーデー」として祝っています。全国ラリマーデーは2018年に始まりました。

-なぜ11月22日なのか?

それは1916年にミゲル・ドミンゴ・フエルテス・デ・ロレン司祭がラリマーを発見した日が、11月22日だったからです。

実はラリマーは、愛と平和を象徴する石とされています。ドミニカ共和国のラリマーデーである11月22日は、日本でいえば「いい夫婦の日」。偶然とはいえ、愛を象徴するラリマーにふさわしい日付ではないでしょうか。

■「ラリマー」という名前の由来

ラリマーという名前は、実は流通名(コマーシャルネーム)です。

白色や灰色、ピンク色などのバリエーションがあるペクトライトの中でも青いもの、という意味で、正式な名前は「ブルー・ペクトライト(Blue Pectolite)」といいます。

日本にはじめてこの石が伝わったときの名前は、当時この石を採掘していた会社の名前でもある「ラリマール」でした。

ただ、現在では一般的にラリマーと呼ばれています。

ラリマーという流通名は、現地でラリマーの取り扱いを始めた宝石商ミゲル・メンデスが、彼の娘の名前にちなんでつけたと言われています。

娘の名前は「ラリ(Lari)」。そこに「ドミニカの美しい海」を連想させる「マール(mar・スペイン語で“海”)」を組み合わせ、ラリマーとしたとのこと。

ラリマーは愛と平和の象徴と言われます。名付けのストーリーからも、愛に満ちた様子が思い浮かびますね。

■ラリマーの産地

ラリマーは、厳密にはドミニカ共和国以外でも産出します。ただ、ドミニカ以外のラリマーはブルーの色合いも模様も美しくなく、市場であまり評価されません。

突出して美しい個体を産出するのは、やはりドミニカです。そのため、市場ではドミニカ共和国産のもののみをラリマーと呼ぶ傾向が強いようです。

ちなみにラリマーを含むペクトライトの産地は、以下のとおりです。

イギリス

オーストリア

アメリカ

カナダ

グリーンランド

スウェーデン

ロシア

モロッコ

チェコ

南アフリカ共和国

2. 鉱物・原石としてのラリマー

ここからはラリマーを、鉱物・原石の視点から深めていきましょう。

■組成について

ラリマーの組成情報は、以下のとおりです。

| 英名(カタカナ) |

Larimar(ラリマー) ※正式名称はBlue Pectolite(ブルー・ペクトライト) |

| 和名 | ソーダ珪灰石(そうけいかいせき) |

| 成分 | NaCa2Si3O8(OH) 水酸化ケイ酸カルシウムナトリウム |

| 結晶系 | 三斜晶系 |

| 硬度 | 4.5~5 |

| 屈折率 | 1.59~1.65 |

| 劈開 | 完全(2方向) |

| 色 | 青色~青緑色に白い波間模様 |

| 産地 | ドミニカ共和国 |

ラリマーのスカイブルーは、微量元素として含まれる銅(Cu)によります。

ただし銅はラリマー全体に均一に含まれるのではないようです。ブルーが濃く見える箇所にわずかに含まれる銅が、ブルーを発色させています。

銅を含んだ箇所がまず濃いブルーに発色し、その部分から繊維状結晶を伝って全体に色が広がるように見えていると考えられています。

ラリマーが部分によって青の濃さが異なり、幻想的な雲状模様を見せるのは、銅の分布と結晶の状態が要因です。

■原石の形状

ラリマーは、火山活動によって生成します。

火成岩(安山岩・玄武岩など)の亀裂や隙間を産めるように、塊状や脈状で産出します。

母岩の空洞を埋めるように、ぶどうのような粒状になる場合もあります。

母岩の隙間に生成したラリマーを母岩ごと切り出すと、チョコミントのような印象を与える原石になるとか。

ルースにはなれませんが、鉱物標本としては面白い存在感を持っています。

クラフトクリエイターのあいだでは「チョコラリマー」という名前でも、愛されているようです。

ちなみにペクトライトは、細針状の結晶が放射状に集合した形状をしています。

みっちりと固まったさまが、ギリシア語で「凝結した、固結した」を意味する「pektos」を連想させ、ペクトライトの名前がつきました。

■ラリマーの鉱脈

ラリマーの鉱脈は、地中のとても深いところにあります。重機が使えず、ショベルやつるはしを使って手作業で掘り進めなければなりません。

さらに蟻の巣のように入り組んだ坑道になっており、採掘には困難と危険が伴います。

雨期には、坑道の縦穴が水没することもあるとか。

危険が耐えないラリマー採掘ですが、鉱脈に近付くにつれて辺りが青色に変わるさまは神秘的の一言です。

現地では観光客向けに整備された鉱脈を巡るツアーも、開催されているそうです。

3.ラリマーをより楽しむために

心奪われそうな、神秘的なブルーを見せてくれるラリマー。白い模様に光が反射すると、波をまとったかのような不思議な雰囲気をまとわせてくれます。

「せっかくのラリマーをしまっておくのはもったいない」と感じたら、日常にも取り入れてみませんか。

ラリマーをもっと身近に楽しむヒントを紹介します。

■石言葉

ラリマーの石言葉は「愛情」「平穏」「心のやすらぎ」です。

愛と平和を象徴する石としても知られています。持つ人をやさしく包み込み、癒しと安らぎを与えてくれるでしょう。

ちなみにラリマーは、スギライトおよびチャロアイトと並び、世界三大ヒーリングストーンとして、パワーストーン愛好家から愛されています。

■ラリマーの加工

ラリマーは半貴石であり、モース硬度4.5~5と決して硬い石ではありません。さらに完全な劈開を持っており、簡単に割れてしまいます。

ビーズやアクセサリーにして使う場合は、硬いものにぶつかりにくいネックレスやピアス・イヤリングがおすすめです。

ビーズカットが施されたラリマーは、かわいらしく生命力にあふれています。ゴールドの金具との相性がぴったりで、装いにフレッシュな印象を加えてくれるでしょう。

繊細で上品な雰囲気を持つラリマーは、「ターコイズはカジュアルすぎる」と感じる人にもおすすめです。

■ラリマーの模造品

残念ながら、ラリマーは模造品が多く出回っています。

産地が限られ、さらにドミニカ共和国の許可を得た業者のみしか採掘できず、輸出も制限されていることが要因です。

宝石のように高い透明度が要求されず、独特の模様があること、また硬度も高くなくて良い点なども、模造品をつくりやすい理由かもしれません。

ラリマーの模造品は、以下の原料でつくられます。

ガラス

プラスチック

セラミック

精巧につくられた模造品は、プロでも見分けが難しいといいます。鑑別に出すのが確実ですが、その前に試してみたい見分け方が2つあります。

1つ目は、手に持ったときの感触を確かめることです。本物のラリマーは鉱物であり、冷たく感じます。一方でガラスやプラスチックは、鉱物の冷たさがありません。

2つ目の方法は、模様の規則性をチェックすることです。本物は、不規則な模様が全体的に入っています。もし模様に規則性を感じたら、模造品を疑っても良いでしょう。

■ラリマーと似た鉱物

ラリマーと似た鉱物が、ラリマーとして販売されている場合もあります。

ブルーアラゴナイトは、もっともラリマーに似ている石でしょう。アラゴナイト(霰石)は炭酸カルシウムから成る炭酸塩鉱物で、サラッとした質感が特徴です。

ブルーアラゴナイトはほとんどラリマーといえる模様と色を持ち、天然とは思えないほどの美しさを呈します。さらにラリマー以上に産出が少なく、稀少です。

そんな希少性にもかかわらず「ラリマー」と誤認されやすい、ちょっと切ないポジションにある石です。

ヘミモルファイト(異極鉱)は、ラリマーと混同されやすい石です。ターコイズに似た美しいスカイブルーと、うっすらとあらわれる白い模様が特徴です。

もう1つ間違えやすいのは、カルセドニー(玉髄)ではないでしょうか。GIAの東京研究所からは、あまりにラリマーに似た青いカルセドニーを調査したとの報告も発表されています。

品質確かな本物のラリマーを手に入れるには信頼のおける天然石・ルース専門店からの購入がおすすめです。

ヘミモルファイトやターコイズについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

天然石・レアストーン・誕生石ならトップストーン

トップストーンは、国内最大級の天然石輸入卸問屋「株式会社ウイロー」が運営するルース専門の通販サイトです。世界中から買い付けたレアストーン、誕生石を販売しております。パライバトルマリン、タンザナイト、サファイアなどの宝石、ルースなど。豊富な品揃えから、天然石やパワーストーン、カラーストーンをお選び頂けます。

適正な販売価格を提示

天然石の市場価格は、決して安定しているとは言えません。常に変動する相場の中、トップストーンでは、最新の天然石の相場・平均価格を熟知しております。世界情勢や市場の動向をいち早くキャッチアップし、適切な価格を提示しておりますので、安心してご購入いただけます。

取り扱い種類が豊富

株式会社ウイローでは、40,000点以上の石を、鉱物・原石から宝石、ルースまで取り扱っております。また、弊社独自の調査により、入手難易度レベルを作成。入手困難な希少な天然石もトップストーンならば仕入れ可能です。

第3者鑑別機関のチェック済み

弊社で扱っている宝石、ルース(天然石)の数々は、商品名には流通名または宝石名を記載して販売しております。中立の立場である第3者鑑別機関に鑑別しているため、安心してご購入いただけます。

※TOPSTONEでは、鑑別・ソーティングを概ねA.G.L加盟の鑑別機関にお願いしております

▼鑑別・ソーティングについては以下ページにて詳細をご確認いただけます

4. まとめ

ラリマーは、ドミニカ共和国でだけとれる、空色に白い模様が浮かび上がった宝石です。ブルー・ペクトライトとも呼ばれ、カリブ海を閉じ込めたような様相で人気があります。

色と模様が明瞭な個体ほど価値があるとされますが、キャッツアイ効果や蛍光性など、光学効果を見せるものはまた、別の評価を与えられます。

模造品も多く出回っています。ガラスやプラスチック、セラミックなどを使い、非常に精巧につくられているため、専門的な鑑別にかけないと識別できないかもしれません。

TOP STONE オンラインショップでは、お手頃価格のラリマーから、コレクター向けのラリマーまで、さまざまなルースをご用意していますのでぜひチェックしてみてくださいね。

▶ TOP STONE で販売中のラリマー

▸ こんな記事も読まれています

この記事を書いた人

みゆな

TOP STOneRY / 編集部ライター

トップストーン編集部がお届けする「トップストーリー」メディアでは、古くから愛されている誕生石の歴史やエピソード、最新のレアストーンの特徴、宝石の楽しみ方をわかりやすく解説しています。「天然石の魅力をもっと多くの方に知ってもらいたい」という想いで、個性溢れるライターが情報発信しています。

![ラリマー ドミニカ共和国産 36.86ct / 20.7x19.3mm前後 [250630546]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/7C2zvgZV4jak.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 44.24ct / 25.4x18.5mm前後 [250630547]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/CxkVCqchg5iv.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 89.56ct / 38.8x18mm前後 [250630548]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/ZNU4Ny1j86xk.jpg?width=480)

![◇カスタムカット◇ラリマー ドミニカ共和国産 106.99ct / 35.3x28.7mm前後 [250630551]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/b8oTU7gvj95Q.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 33.88ct / 21.3x18.3mm前後 [250630552]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/8Xa78XHpKPjt.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 65.83ct / 31.9x24.1mm前後 [250630553]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/f4muAK4TWXsQ.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 66.18ct / 36.6x25.3mm前後 [250630554]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/C6XzU3FQS6jE.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 76.91ct / 35.9x23.2mm前後 [250630538]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/6Exkic1Qgacc.jpg?width=480)

![ラリマー ドミニカ共和国産 124.16ct / 40x32.3mm前後 [250630539]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/JBei74waBN8N.jpg?width=480)

![ラリマー(両面模様タイプ) ドミニカ共和国産 73.38ct / 26.8x28.2mm前後 [250630540]](https://image.salesnauts.com/topstone/img/Ksx47AcTr3j2.jpg?width=480)