シナバー | 中国皇帝をも魅了した「賢者の石」 鮮烈な赤い石の秘密

シナバー、和名は「辰砂(しんしゃ)」。“血のような赤”とも表現される、神秘的な石です。アニメ化もされた人気作『宝石の国』では、身体から毒液を出す特異体質のキャラクターとして描かれました。

宝石の国のシンシャは、なぜ毒液を出すのでしょう。それは、本物のシナバーが、毒性のある水銀を含んでいるからにほかなりません。

今回は、中国皇帝をも魅了した神秘的な石・シナバーを深く解説します。不老長寿の薬とされた歴史、知られざる美しさ、そして人の歴史とともに各所で活用されてきたストーリーなど、多方面からシナバーを紹介します。

最後まで読むと、きっと次はシナバーが欲しくなるはず…?!それではさっそく、始めましょう。

『宝石の国』に登場する宝石はこちらの記事もおすすめ。

▶ "宝石の国特集ページ"では登場キャラクターをリアルな宝石でご紹介しています!

▶ TOP STONE で販売中のシナバー

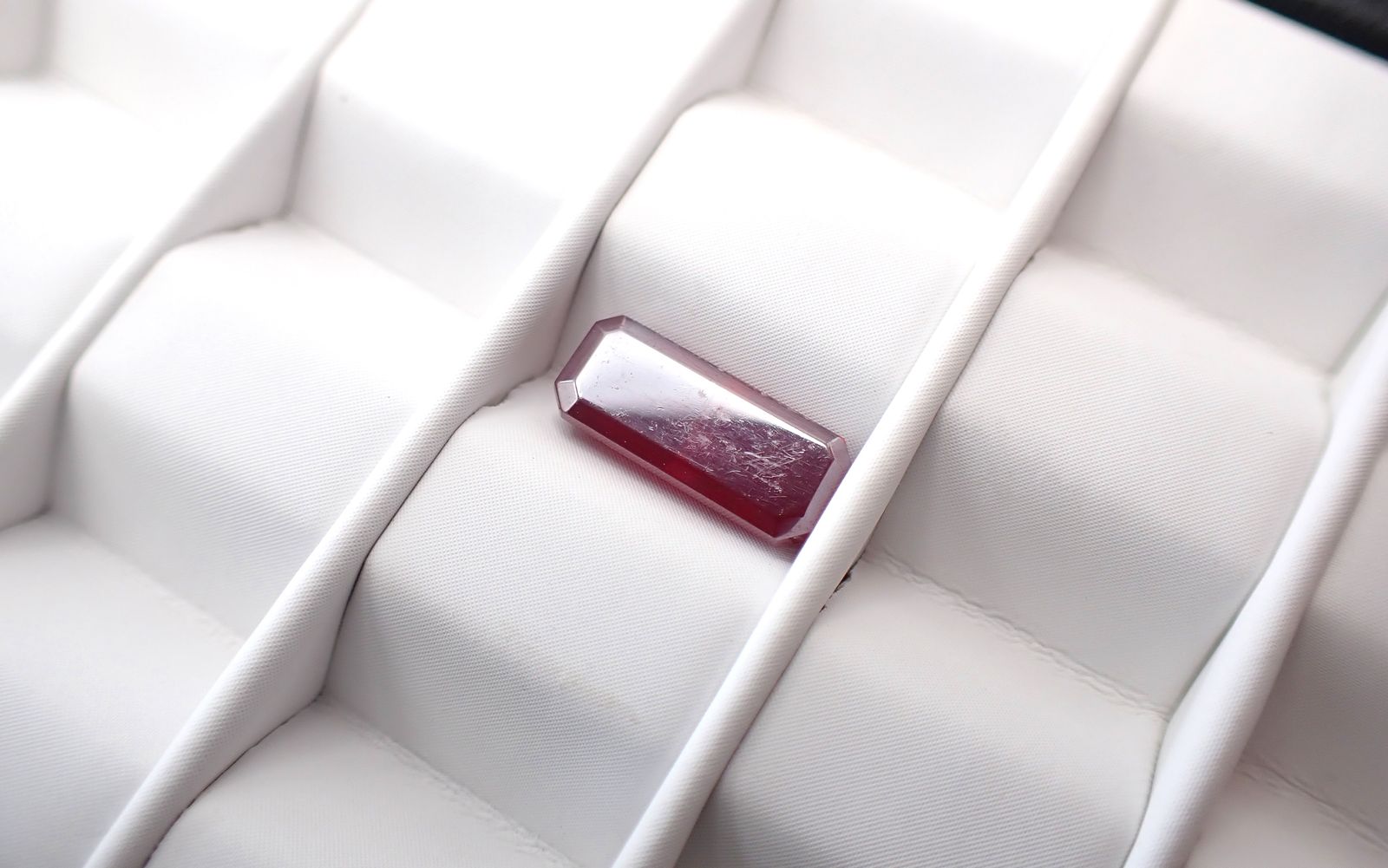

1.宝石・ルースとしてのシナバー

はじめに、シナバーの魅力を、詳しく解説します。「東洋の赤」とも表現されるシナバー独特の美しさを、存分に堪能していきましょう。

■シナバーの希少性

前提として、「ルースに加工されたシナバーは、めったに流通していない」という事実を押さえることから始めましょう。

試しに、Googleの「ショッピング検索」でシナバーを探してみてください。ルースのシナバーは、どれくらいヒットしたでしょうか。1~2個見つかれば、多い方です。世界三大希少石とされる「アレキサンドライト」「パライバトルマリン」「パパラチアサファイア」の方が、たくさん見つかるくらいです。

ルースに加工されたシナバーは、それ自体が計り知れない価値を持っているのです。

■シナバーの輝き

| 石種 | 屈折率 |

|---|---|

| シナバー | 2.91~3.26 |

| ダイヤモンド | 2.42 |

| スフェーン | 1.84~1.94、1.95~2.11 |

| スファレライト | 2.37~2.43 |

屈折率は、数値が大きいほど光が七色に分かれやすく、キラキラした輝きを見せることを意味します。

シナバーの数値を見てください。圧倒的な屈折率ではないでしょうか。シナバーが金属鉱物であるにもかかわらず、ダイヤモンド光沢を見せるのは、この高い屈折率のおかげです。

■シナバーのカラー

独特の赤色も、シナバーの魅力です。赤い宝石は世に数あれど、ルビーともガーネットとも異なる赤。スピネルやレッドベリル、ルベライトとも違う、黄色味を帯びた赤色は、西洋の宝石には見られないカラーです。

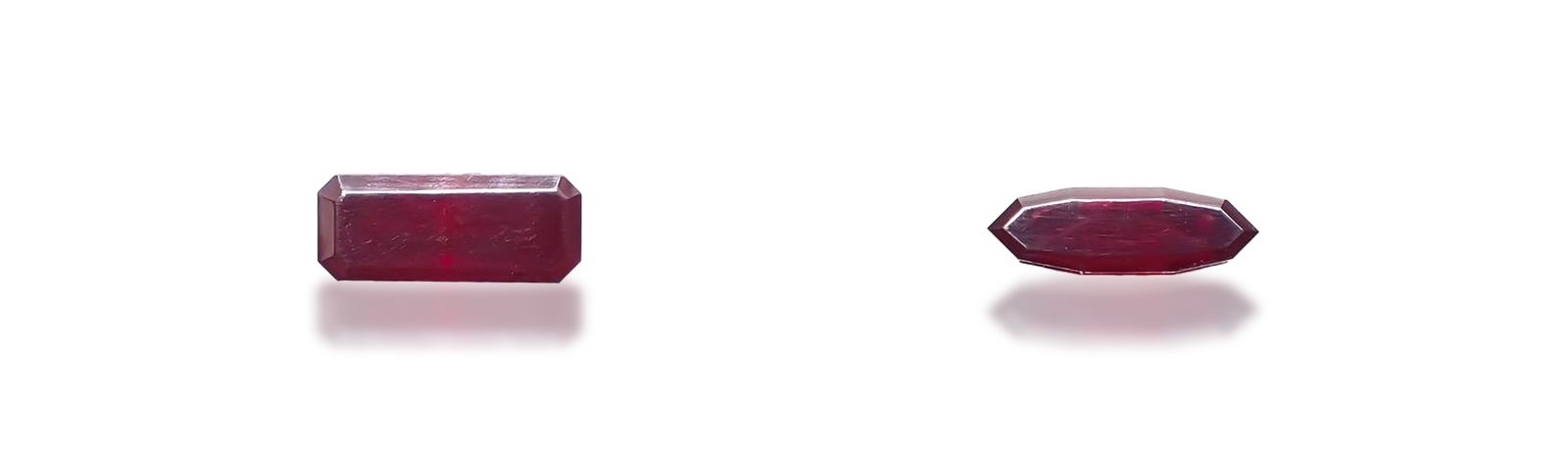

ただ、シナバーのこの輝きがあまり知られていないのは、そもそもファセットカットされる個体が少ないからでしょう。シナバーは硬度がとても低く(2.0~2.5)、さらに3方向に完全な劈開を持っているため、加工にはきわめて高い技術が要求されます。

さらに、宝石品質を満たす大きな結晶も稀。低い高度と完全な劈開、宝石品質の結晶が稀という、ファセットカットに不向きな三要素を備えているため、ルースはめったに見られず、輝きもあまり知られていません。

だからこそ、コレクターには垂涎ものかもしれませんね。ルース専門店や、大きなミネラルショーへ行く機会があれば、ぜひシナバーをチェックしてみてください。

■さまざまなシナバーの名称

シナバーは、見せる表情によってさまざまな名前が付けられています。

◎ 鶏血石(けいけつせき)

パイロフィロライト(Pyrophylite・葉蝋石)に真っ赤なシナバーが点在した石。石印材の最高峰です。

◎ 昌化鶏血石(しょうかけいけつせき)

中国・浙江省の昌化県で採れる鶏血石。赤色部分が多いほど価値が高く、ほとんど真っ赤なものは「全紅」と呼ばれます。

◎ 巴林鶏血石(ばりんけいけつせき)

昌化鶏血石の産出減少にともなって登場した、内モンゴル自治区・巴林地区産の鶏血石です。

◎ 水草凍鶏血石(すいそうとうけいけつせき)

入り込んだ濃色の鉱物が、デンドライトを思わせる鶏血石です。

そのほか、アメリカからは、カルセドニーやジャスパーと共生したシナバーも見つかっています。

■シナバーと人類の歴史

シナバーは、古くから人類とともにありました。この章では、シナバーと人とのつながり、活用法などを解説します。

シナバーは「不老長寿の薬」…?

シナバーは、古来「賢者の石」と信じられてきました。古代中国やインドでは、シナバーを不老長寿の薬として愛用していたとか。

中国三大宗教の1つである民間信仰の道教では、「錬丹術」という手法でシナバーの霊薬を作っていました。シナバーの霊薬は、不老不死や空中浮遊を叶えると考えられていたそうです。シナバーの鮮烈な赤色が血を連想させ、血液から人体を健やかにするとの発想に基づくとか。

また、シナバーを加熱すると純粋な水銀が採れ、また硫黄と反応させるとシナバーに戻る現象が、永遠の循環性を連想させたともいわれています。

ただ、現代の私たちにとって、水銀の有毒性は周知の事実。当時、錬丹術が流行したために、水銀中毒となって命を縮める人が後を絶たなかったといいます。

清代に書かれた『二十二史箚記』(趙翼)という歴史書には、唐代に6人の皇帝が水銀中毒で死んだ、と記されています。

かの始皇帝も、不老不死を望むあまりシナバーに傾倒し、結果、死期を早めたとする説もあります。

ただ、実は現在も、漢方薬の世界では、シナバーを薬の材料としています。毒と薬は紙一重といわれる、まさに好例。

シナバーは水銀の硫化物となっているため、他の水銀よりも水に溶けにくく、毒性が低く使いやすいのだそうです。ただし、シナバーの使用には専門資格が必要で、使うのもごく少量に限られます。

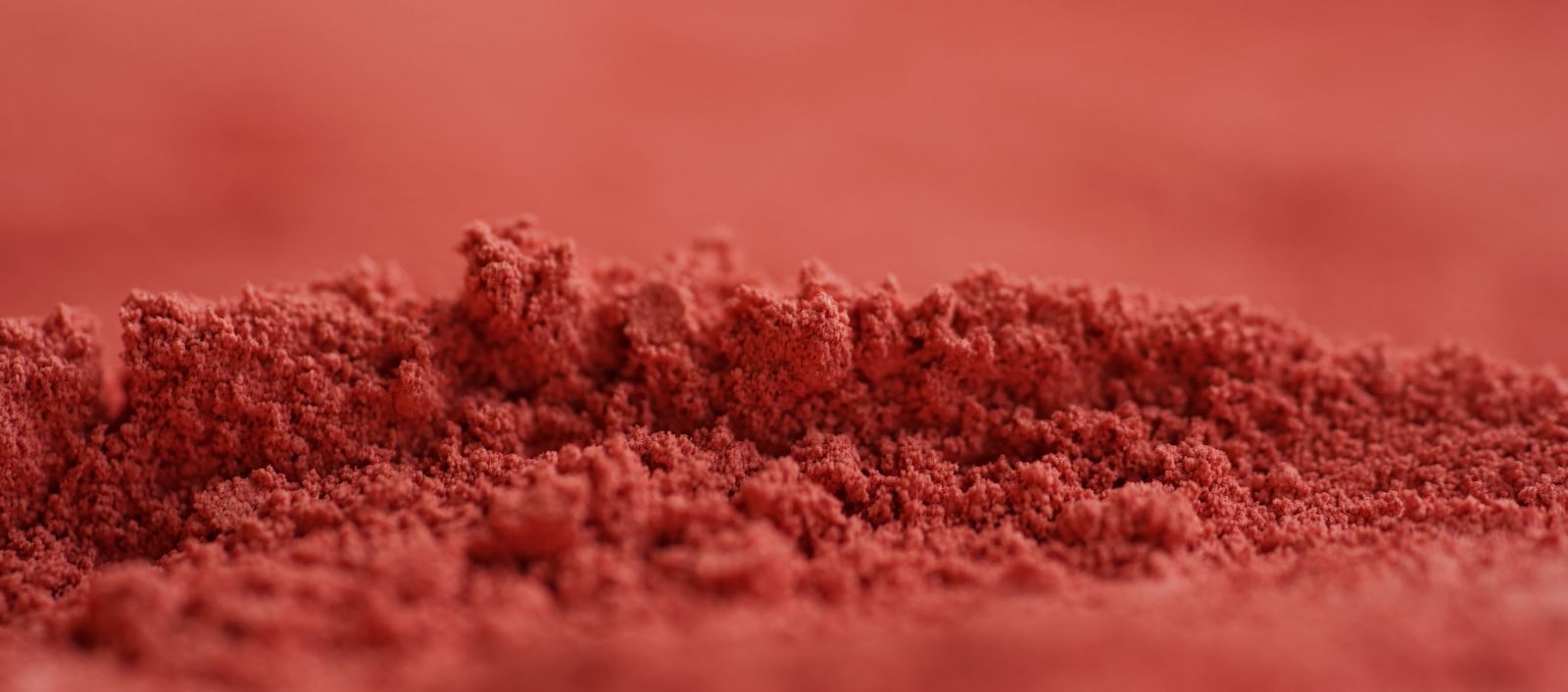

顔料としてのシナバー

シナバーは古くから、顔料としても利用されてきました。シナバーの朱色を「バーミリオン(vermilion)」といいます。空気に長時間さらされても変色しない特徴が、顔料にはうってつけだったのです。

シナバーは、黄色みを帯びた赤色をしています。朱肉が、もっともイメージに近い色です。ちなみに朱肉は中国発祥の文化です。中国では「丹(に・たん)」と呼ばれていました。

日本では、鎌倉時代ごろから朱肉の使用が広まったといわれています。鎌倉時代の朱肉は、シナバーを原料にしていたとか。日本画を直射日光の当たらない場所に飾る風習も、シナバーの朱肉を使って押された落款(作成者の印)の色褪せを防ぐためです。

日本の寺社とシナバー

日本でのシナバーの歴史も古く、縄文時代には採掘が始まっていました。三重県や徳島県の縄文遺跡からは、シナバーのすりつぶしに使われたと見られる石臼や石杵が出土しています。

当時、美しい朱色を見せるシナバーは、とても貴重でした。そのため、神社や寺院の装飾、漆器など、神聖で高貴な用途に限って使われていたそうです。

ちなみに、大仏と大仏殿は同時に建造が進みました。大仏をメッキする金を取り出す精製作業は、屋内で行われたことになります。大仏の周囲では高濃度の水銀蒸気が発生し、作業員を水銀中毒にしたといわれています。

なお、現存する東大寺の大仏は、2度の焼損を経て再興されたものです。創建当時のメッキが施された部分は、蓮連座の一部だけですので、安心して参拝してください。

■"シナバー"という名前の由来

「シナバー(Cinnabar)」という英名は、竜の血という意味を持つペルシャ語の「zinjirfrah」やアラビア語の「zinjafr」からできた、といわれています。

和名の「辰砂」は、シナバー最大の鉱床が中国の辰州(しんしゅう)、現在の湖南省周辺にあったことに由来します。

■シナバーの産地

シナバーは、紀元前2000年ごろには、スペインのアルマデン(Almadén)で採掘されていたといいます。アルマデンは、スペインの首都マドリードから南に300kmほど行った場所にある、古代ローマ人が築いた町です。

アルマデンには、いまも世界最大の液体水銀鉱床があります。2012年には、スロベニアのイドリヤと共同で「水銀の遺産アルマデンとイドリヤ」として、世界文化遺産に登録されました。

また、この鉱山で働いていた労働者の水銀中毒を治療するために、スペイン初の専門治療設備を持つ病院(サン・ラファエル王立鉱山病院)も、この地に設立されました。サン・ラファエル王立鉱山病院は、現在はアルマデン鉱山博物館となり、一般公開されています。

発色が美しく、ルースや印材に加工されるシナバーの多くは、中国産です。先に紹介した、印材として使われる鶏血石は、すべて中国産です。

日本でも、各地でシナバーが見つかっています。中でも、三重県にある丹生鉱山から採れるシナバーは有名でした。東大寺の大仏建立に使われたシナバーも、丹生鉱山産のものです。新生代新第三紀中新世(約2300万年前~約500万年前ごろ)には、鉱床ができていたと考えられています。

2016年、日本地質学会により、シナバーが「三重県の鉱物」に選定されました。津市にある三重県総合博物館や、多気郡多気町のふるさと交流館せいわでは、三重県の鉱物が展示されています。

2. 鉱物・原石としてのシナバー

ここからは、シナバーに鉱物や原石の観点から迫りましょう。興味深い水銀の話も紹介します。

■組成について

シナバー(シンシャ)の組成情報は、以下のとおりです。

| 英名 | Cinnabar(シナバー) |

| 和名 | 辰砂(しんしゃ)、シナバー |

| 成分 | HgS(硫化水銀) |

| 結晶系 | 三方晶系 |

| 硬度 | 2.0~2.5 |

| 屈折率 | 2.90~3.26 |

| 劈開 | 完全(3方向) |

| 色 | 鮮赤色、朱赤色、褐赤色、褐色、黒色、灰色 |

| 産地 | 中国、日本、アメリカ、メキシコ、スペイン、イタリア、チリ、ペルー、ドイツ、ロシア、セルビア、スロベニア など |

■原石の形状

■鉱物視点からみたシナバー

主な宝石・鉱物の比重を比べてみましょう。

| 種類 | 比重 |

|---|---|

| クォーツ | 2.6 |

| ダイヤモンド | 3.5 |

| コランダム | 4.0 |

| アルミニウム | 2.7 |

| チタン | 4.5 |

| 鉄 | 7.8 |

| シナバー | 8.0 |

なんと、シナバーは鉄より比重が大きいのです。

シナバーの比重が際立って大きいのは、主成分が水銀(Hg)だからです。水銀も比重が大きく、なんと13.6。重金属に分類されます。毒性ばかりが注目される水銀ですが、実はとても有用な金属でもあります。

次の項目では、知られざる水銀の有用性を、詳しく見ていきましょう。

■水銀(Hg)の特徴と利用

水銀の最大の特徴は、「常温(20℃)下、液体で存在できる金属である」点です。融点(固体が液体に変わる温度)はマイナス39℃、沸点(液体が気体に変わる温度)は357℃と、地球上の大半の場所では、液体で存在できます。

液体で存在するため、他の金属にはない用途が生み出されました。一例が、かつて普及していた水銀温度計です。ある程度以上の年齢の方は、水銀の体温計を使った経験があるのではないでしょうか。計測中、徐々に水銀が目盛りを重ねる様子は、とても不思議で興味深いものでした。

水銀は金属ゆえ、高い熱伝導率を持ちます。計測を始めてから結果が分かるまで、とてもスピーディ。さらに、広い温度範囲で大きく膨張するため、冷凍庫から天ぷら油までの幅広い温度帯を計測できます。

また、水銀は圧力計にも使われていました。比重が13.6と大きな水銀は、水では計測できない精度で、圧力を計測できたのです。血圧計、そして地震計と、さまざまな場面で、水銀は私たちに「正しい数値」を教えてくれていたのです。

現代では、水銀はごく限られた用途にだけ使われています。温度計・気圧計・湿度計・圧力計・血圧計の5種類の計測器には、水銀は使われていません。2020年に定められた「水銀に関する水俣条約」で、水銀製製品の製造・輸出が禁止されたためです。

3. シナバーをより楽しむために

ここからは、シナバーをもっと気軽に、身近に楽しむヒントを紹介します。

■誕生石・石言葉

シナバーは誕生石には指定されていません。石言葉は「ひらめき」「感情」「天啓」などです。その昔は「賢者の石」とされていただけあり、インスピレーションを得、たおやかに人生を導く石とされます。

シナバーを「成功者の石」とする向きもあります。挑戦したいとき、良い結果を手にしたいときに、ぜひ手元に置いてみてはいかがでしょうか。

■ビーズや加工品として

シナバーは非常に脆く、完全な劈開を持つため、ルースやビーズなどの加工品として出回ることはほとんどありません。一般的には母岩付きの結晶標本として流通しています。

<豆知識>シナバーの危険性は?

シナバーには水銀が含まれますが、硫化水銀化合物という状態になっています。水に溶けにくく、毒性は皆無。ルースや結晶標本で手に持っても、何ら問題はないので安心してください。

また、シナバーは光に長時間さらされると、色がくすみ、黒っぽく変色します。黒い布に包んで保管すると、鮮やかな色を保てます。

天然石・レアストーン・誕生石ならトップストーン

トップストーンは、国内最大級の天然石輸入卸問屋「株式会社ウイロー」が運営するルース専門の通販サイトです。世界中から買い付けたレアストーン、誕生石を販売しております。パライバトルマリン、タンザナイト、サファイアなどの宝石、ルースなど。豊富な品揃えから、天然石やパワーストーン、カラーストーンをお選び頂けます。

適正な販売価格を提示

天然石の市場価格は、決して安定しているとは言えません。常に変動する相場の中、トップストーンでは、最新の天然石の相場・平均価格を熟知しております。世界情勢や市場の動向をいち早くキャッチアップし、適切な価格を提示しておりますので、安心してご購入いただけます。

取り扱い種類が豊富

株式会社ウイローでは、40,000点以上の石を、鉱物・原石から宝石、ルースまで取り扱っております。また、弊社独自の調査により、入手難易度レベルを作成。入手困難な希少な天然石もトップストーンならば仕入れ可能です。

第3者鑑別機関のチェック済み

弊社で扱っている宝石、ルース(天然石)の数々は、商品名には流通名または宝石名を記載して販売しております。中立の立場である第3者鑑別機関に鑑別しているため、安心してご購入いただけます。

※TOPSTONEでは、鑑別・ソーティングを概ねA.G.L加盟の鑑別機関にお願いしております

▼鑑別・ソーティングについては以下ページにて詳細をご確認いただけます

4. まとめ

シナバーは、中国の皇帝に愛され、また東大寺大仏の金メッキでも活躍した、鮮烈な赤色の鉱物です。宝石品質の結晶が少なく、かつ加工には高い技術が必要なため、ルースになるシナバーはめったにありません。ただ、ルビーとは異なる、エキゾチックな赤色は、日本人にはとくに刺さる色でしょう。ルースになったシナバーを見かけたら、ぜひお迎えを検討してみてください。置くだけで、赤い宝石のコレクションの雰囲気をガラリと変えてくれるはずです。

硬度が2.0~2.5と低く、完全な劈開を持っているシナバーは、とても脆い石です。簡単に欠けたり割れたりするため、扱いには注意してください。直射日光で変色するおそれもあります。保管の際は、光が当たらない場所に置くと良いでしょう。

▶ TOP STONE で販売中のシナバー

▸ こんな記事も読まれています

この記事を書いた人

みゆな

TOP STOneRY / 編集部ライター

トップストーン編集部がお届けする「トップストーリー」メディアでは、古くから愛されている誕生石の歴史やエピソード、最新のレアストーンの特徴、宝石の楽しみ方をわかりやすく解説しています。「天然石の魅力をもっと多くの方に知ってもらいたい」という想いで、個性溢れるライターが情報発信しています。

![シナバー 中国産 5.60ct[230622299]11.2x4.8mm前後](https://image.salesnauts.com/topstone/img/9Rq4EQpdxKQc.jpg?width=480)